24 de septiembre de 2018

CUATRO ESQUINITAS

Cuatro sillas esquineras de 1980 en perfecto estado de conservación. Precio: 3250 dólares. Autor: Steven Holl. Cuatro sillas que no valen en realidad como sillas de comedor, ni de trabajo. Cuatro sillas que, en todo caso y aunque no lo parezcan, son más un juego conceptual que simples sillas.

Su geometría es ciertamente sofisticada y su modo de construcción no resulta nada convencional. Los encuentros entienden bien lo que es una esquina, y ofrecen un aceptable ángulo para un asiento cómodo. No es poco, pero no justifican su precio. Puede que porque no sea eso lo importante. Porque la clave es que esas sillas ofrecen dos familias de habitaciones con ellas. Y son pocas las sillas que regalan habitaciones. (La silla Barcelona, entre ellas).

Una de esas habitaciones invisibles está generada por el mueble resultante de juntarlas espalda con espalda, formando entre todas una especie de chimenea. Un mueble en torno al cual se circula, exento, que dispara la visión de quien ocupe cada asiento hacia un horizonte infinito, igual a como hacía Palladio en su Villa Rotonda. Aunque tal vez no persigan propósitos tan elevados y sólo sea un modo de guardarlas en un trastero. Nunca se sabe.

La otra combinación posible es más rica y no admite ser llevada a un almacén. Porque de enfrentarlas surge una habitación que se tensa según la distancia a que se coloquen. Esa relación con forma de cuadrado encierra, a su vez y por tanto, tres posibles habitaciones alternativas: en la primera, sentados en la diagonal opuesta podríamos casi tocarnos y escuchar todo susurro sin excesiva incomodidad. Esa habitación cercana a los 240 centímetros de lado es la habitación familiar. Más allá nacería la habitación de lo social, donde es posible hablar y escucharse cómodamente. Esa habitación de conversar es de 540 centímetros de lado como máximo, porque a partir de esa distancia se construye otro tipo de espacio donde el hablar pierde naturalidad al necesitarse forzar la voz, y donde se pierden los gestos no verbales. A partir de ahí aparece una tercera habitación, no ya de convivencia, sino de observación y vigilancia.

Cuatro habitaciones selectas. Si se piensa con calma, hay casas que tienen menos.

Hay casas que se conforman, de hecho, con mucho menos. Y habitantes que también. A ver si resulta que esos travesaños de madera de arce salían a cuenta...

Etiquetas:

AMUEBLAR,

FUNCION,

HABITAR,

LIMITE

No hay comentarios:

17 de septiembre de 2018

LA CASA DEL CALOR

Cuando llega el estío las casas modernas se convierten en hornos. Hoy el único frescor de la casa se logra costosamente con aire acondicionado o bajando a la piscina de la urbanización. Ya ni la sombra caliente del pavimento permite salir a la fresca. (Tampoco es que la escala de las calles del extrarradio inviten mucho a ello).

Dentro, el solazo atraviesa los cristales de las casas hasta tocar el suelo laminado y recalentarlo como una parrilla. Nada amansa la fiereza solar, porque ya no hay toldos, ni pérgolas, ni aleros, ni celosías que se interpongan en ese rectilíneo y lacerante recorrido. Todo se ha vuelto tan barato con la excusa de la limpieza formal que ya ni llevando sombrero y gafas de sol en el salón podemos protegernos de la calima sino es recurriendo al mando a distancia del split.

Antes todo era más sucio, es verdad, y más lento y más sudoroso, pero los parrales, con sus enredaderas, o los jardines cercanos a las casas de gruesos muros atemperaban el ambiente. La casa de sombra y de huecos pequeños protegía con sus paredes encaladas al pobre habitante. Las paredes sudaban antes que nosotros, traspiraban. Cualquiera que haya vivido la sensación de una casa respirando sabe también del secreto funcionamiento de los botijos y de las fresqueras. Pequeñas sabidurías perdidas en la ciudad.

Allí el frescor no solo se lograba por lo pesado de los muros sino que hasta los abanicos, las telas, y las velas colgadas de los patios atenuaban el bochorno.

Bochorno, bonita palabra. Hay arquitectura que evita el bochorno y otra que es bochornosa. Parece que todo esto no hace sino abrir la lata de la nostalgia. Pero es que en verano se echa tanto de menos alguna corriente de aire; algo de confort sin el zumbido insoportable del aire acondicionado; algo de piedad por parte de la arquitectura. Un gesto de protección es siempre tan bien recibido. Y más si es eficaz, y no solo postureo climático.

Bochorno, bonita palabra. Hay arquitectura que evita el bochorno y otra que es bochornosa. Parece que todo esto no hace sino abrir la lata de la nostalgia. Pero es que en verano se echa tanto de menos alguna corriente de aire; algo de confort sin el zumbido insoportable del aire acondicionado; algo de piedad por parte de la arquitectura. Un gesto de protección es siempre tan bien recibido. Y más si es eficaz, y no solo postureo climático.

10 de septiembre de 2018

LA CASA DE UNA SOLA FACHADA

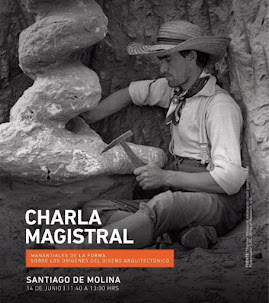

Por mucho que el Abate Laugier fantaseara sobre el origen de la arquitectura como una sencilla cabaña hecha de troncos y ramas, lo cierto es que cualquiera interesado por el origen de la arquitectura sospecha que el nacimiento de la habitación humana fue más bien el refugio que brindaron las cuevas. La protección primigenia que ofrecen esas casas de una sola fachada frente al agua de la lluvia pero también frente al frío o al calor exterior es tan evidente como sencilla. Por eso, aún hoy, cada oquedad en la tierra es un santuario del acto de habitar.

La cueva protege con eficacia, y seguramente de ahí viene la profunda metáfora de la casa y de la tierra como madre, antes que como suministradora de alimentos. El espacio excavado, esculpido y horadado de la casa de una sola fachada conforma una arquitectura oscura, sin aristas claras y donde el sentido de la orientación proviene de la fachada con luz. Pero si las casas de una sola fachada, tienen sus ventajas desde un punto de vista climático, no sucede igual con el aire que se almacena sin renovación en sus cámaras siempre sobrecargadas. Las casas de una sola fachada son reductos de oscuridad, de un olor reconcentrado y húmedo.

La casa de una sola fachada a duras penas construye ciudades, aunque si comunidades. Pero a los efectos del habitar humano, lo excavado conforma un conjunto de tipologías rico y variado, que va desde las minas, las bodegas, los enterramientos, los bunkers, las criptas, los garajes, los depósitos y las canteras.

La cueva es un refugio óptimo frente al exterior pero también frente al tiempo. Preservan la memoria y el pasado. Hasta un tenue caballo dibujado en sus paredes tiene mayores visos de eternidad que sobre cualquier otra superficie conocida. Sin embargo el espacio de la cueva es siempre primitivo, y por eso contiene, más que habitantes, una ensoñación arqueológica. Ante es cierto que en toda cueva siempre nos preguntamos por la naturaleza o costumbres de sus inquilinos anteriores. Porque siempre los hubo.

En la casa de una sola fachada no hay pasillos sino pasadizos y túneles. Tampoco hay habitaciones como tales sino cámaras y rincones. No hay paredes o armarios sino nichos y grietas. Al otro lado de habitación de la casa de una sola fachada hay un espacio macizo infinito, que se dibuja negro y sin fin, y no un vecino ruidoso.

De la casa de una sola fachada podemos aun aprender mucho en relación a lo ecológico, decíamos, pero sobre todo en cuanto al habitar primordial. Porque nos ofrece la posibilidad de pensar la habitación desde presupuestos alejados de la pura mercantilización del espacio sin cualidades que nos rodea. Pensar en términos de rincones o de grutas, de sonido o de contraluces para una habitación es renovarla. Y no es mala cosa pensar en esos términos para la casa en lugar de solo metros cuadrados y la posición de la televisión o la cama.

Etiquetas:

HABITAR,

LIMITE,

LUZ,

MATERIA

No hay comentarios:

3 de septiembre de 2018

POLVO DOMÉSTICO

La limpieza de las casas no arranca con el invento de las escobas y luego de las aspiradoras. Ni siquiera a nivel simbólico. La limpieza es algo más que el mero acto de librarnos de la porquería porque implica a la vez a la sociedad y a nuestra relación psíquica con “lo sucio”.

Si el felpudo es el símbolo iniciático de la entrada de la casa en relación a la limpieza, en su interior, los rituales no son menores. Desde los actos de purificación de todas las religiones, al bíblico “sacudirse el polvo de los zapatos”, existe un mundo de actos destinados a la idea de lo limpio en el hogar. De todos ellos, los más ancestrales están relacionados con la pureza del dormitorio y de los utensilios de comer.

La limpieza es un acto animal que el hombre ha transformado y trasferido a su habitar diario. Cuando el hombre se hizo ser humano, adecentaba su casa cambiando las hojas secas por otras frescas y sacaba al exterior los restos de alimentación que atraían insectos. Desde entonces esta rama de la limpieza, que no coincide psicológicamente con la de los propios detritos humanos, no es una cuestión de nuestra relación con la pura suciedad sino con algo que penetra en nuestros hogares como un intruso, y que mancha nuestra vida diaria. La suciedad no es sólo el anuncio de la enfermedad sino que en la casa representa otro tipo de amenaza que tiene que ver con la moral.

La limpieza es un acto animal que el hombre ha transformado y trasferido a su habitar diario. Cuando el hombre se hizo ser humano, adecentaba su casa cambiando las hojas secas por otras frescas y sacaba al exterior los restos de alimentación que atraían insectos. Desde entonces esta rama de la limpieza, que no coincide psicológicamente con la de los propios detritos humanos, no es una cuestión de nuestra relación con la pura suciedad sino con algo que penetra en nuestros hogares como un intruso, y que mancha nuestra vida diaria. La suciedad no es sólo el anuncio de la enfermedad sino que en la casa representa otro tipo de amenaza que tiene que ver con la moral.

La suciedad es materia fuera de su sitio. Es decir, la suciedad es un signo de un desorden estructural. De ello se deduce que pasar el polvo, la aspiradora, fregar o barrer provoquen, a la vez que un leve dolor de riñones, una especie de exorcismo de lo oculto. Limpiar la casa es un trabajo de Sísifo que se hace con la secreta furia del que sabe que todo volverá a ensuciarse.

Incluso el limpiar mismo, paradójicamente, ensucia. Y entonces la arquitectura debe tomar medidas. La limpieza de las ventanas, cuando no es peligrosa, chorrea. El fregar mismo mancha las paredes que necesitan protegerse con rodapiés. Los baños se forran con superficies resistentes, cristalizadas o gresificadas, como cámaras acorazadas a esa sucia humedad que provoca mohos y hace que la pintura se desprenda… Blindamos la arquitectura, pero el polvo se adhiere con sus ventosas a las superficies, deja rastros verticales sobre los radiadores, se acumula en forma de pelusas descomunales que ruedan con las corrientes de aire como seres vivos sin rostro, o se depositan como una costra sobre los muebles inaccesibles…

Contra la suciedad el único remedio es dar cobijo a un batallón de la limpieza que tiene su propio rincón en la casa. El llamado rincón de la aspiradora o el escobero, oculta, a su vez, la fregona y su cubo, el recogedor y el cepillo, cien trapos viejos, y mil botes rojos, verdes, blancos y azules, especializados como pócimas de amor a la limpieza, aunque, eso sí, clasificados según su PH.

Si se piensa, ese rincón de la limpieza hace las veces del viejo altar que la cultura romana tenía para los dioses lares. Hoy veneramos la limpieza de una manera semejante. Tal vez porque secretamente sabemos que la porquería, el polvo, está formado en gran medida por nuestras propias células muertas. Y limpiar la casa es un poco limpiarnos de ese nosotros que fuimos.

Si se piensa, ese rincón de la limpieza hace las veces del viejo altar que la cultura romana tenía para los dioses lares. Hoy veneramos la limpieza de una manera semejante. Tal vez porque secretamente sabemos que la porquería, el polvo, está formado en gran medida por nuestras propias células muertas. Y limpiar la casa es un poco limpiarnos de ese nosotros que fuimos.

Etiquetas:

FUNCION,

HABITAR

2 comentarios:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)