Hoy que la humanidad al completo está luchando por torcer una maldita línea oblicua, de enderezarla tirando desde el interior de sus cuartos, la metáfora de ese campo no es insignificante.

30 de marzo de 2020

ENDEREZAR LO TORCIDO

Se habían disputado cientos de partidos sobre un terreno en el que las líneas rectas lo eran, pero no los ángulos. Las fotografías aéreas desvelaron su insoportable oblicuidad. A simple vista, a vista de espectador, nadie se había percatado, pero la palabra “trampa” flotaba en el aire como una sospecha inaguantable. Pocas veces la disciplina de la geometría ocupa una portada en la prensa deportiva.

Los jugadores justificaban la facilidad con que se habían logrado algunos tantos directamente desde el saque de esquina. Excusando que un jugador de fútbol tampoco tiene por qué saber (mucho) de geometría, lo cierto es que resultaba igual de dificultoso lograr un gol desde una esquina en aquel terreno de juego que en otro cualquiera. A fin de cuentas las porterías estaban situadas tan paralelas y centradas respecto a la línea de fondo como en el campo más ortodoxo.

Evidentemente una vez descubierto el fiasco oblicuo, se tuvo que rectificar. No solo se trataba de no ser expulsado de la competición sino de ofrecer una imagen de confianza. Y ahí está la clave del asunto…

Lo oblicuo no era un problema meramente reglamentario, sino de un orden que trasciende la moral. Lo oblicuo es el resultado de una deformación y está en su esencia el soportar la voluntad exterior de rectificarlo. Lo oblicuo no es seguro, no es digno de confianza, es difícilmente mensurable y sin embargo no es fácil de ver en nuestro día a día. ¿Cuántos espectadores, árbitros o jugadores sospecharon de aquella manifiesta irregularidad? Lo oblicuo esconde el insoportable nerviosismo interno de la forma. Cada ángulo, agudo u obtuso, puede que "se sienta libre" pero sabe que, tarde o temprano, su impostura será descubierta. Acumulan por ello una indecible tensión.

Hoy que la humanidad al completo está luchando por torcer una maldita línea oblicua, de enderezarla tirando desde el interior de sus cuartos, la metáfora de ese campo no es insignificante.

Hoy que la humanidad al completo está luchando por torcer una maldita línea oblicua, de enderezarla tirando desde el interior de sus cuartos, la metáfora de ese campo no es insignificante.

Etiquetas:

DEFORMAR,

EXTRAÑAMIENTO,

JUGAR

No hay comentarios:

23 de marzo de 2020

LA VIDA EN ALTO

Confinarse es un acto misterioso. Nadie en su sano juicio se retira del mundo a no ser por un motivo elevado. En su doble sentido.

Simón el ermitaño intentó esa vida en soledad en un monasterio del que fue expulsado por sus exageraciones. Trató de apartarse del mundo refugiándose, sin éxito, en una cabaña cerca de Antioquía, luego en una cisterna abandonada y en una minúscula cueva. Abatido por sus intentos de soledad fracasada, se encaramó a una columna. Aunque estar a tres metros del suelo no era bastante, en la altura intuyó la solución. Lo intentó después a siete metros y finalmente se hizo construir una de más de quince. Permaneció sobre aquel capitel sin techo hasta el día de su muerte. Casi cuarenta años.

Anachorein significa replegarse. El anacoreta es alguien animado por un inexplicable deseo de retiro, de retirada. Pero no de soledad. Su anhelo es más bien el de “una rarefacción de los contactos con el mundo” dice Barthes. Simón era visitado por los personajes más diversos por medio de una larguísima escalera. Se hacía llegar la comida con una cuerda y un cesto. Desde las alturas escribió cartas e incluso ofrecía sus enseñanzas… Es decir, en su intento de refugio Simón buscaba una relación con el mundo de otro orden. E hizo del alejamiento de la ciudad una profesión.

Curiosamente el replegarse sobre sí mismo, tuvo consecuencias en la misma ciudad que había abandonado. Siguiendo su ejemplo apareció una sociedad de anacoretas. Algunos encaramados, como él, a una columna; otros decididos a vivir otros tipos de incomunicación. Su ejemplo cundió. Y esa vocación se convirtió en el embrión del novedoso modelo monástico del Monte Athos.

Los ecos de aquel acto solitario todavía resuenan en diferentes círculos, sea el arte o la vida. Italo Calvino empleó la idea del eremita como argumento para que el “Barón rampante” no bajase de un árbol el resto de su vida. En el “Simón del desierto” de Luis Buñuel y en “el Anacoreta” de Juan Estelrich se especula punzantemente sobre aquella decisión de vivir aislado. En la soledad de cada celda, camarote o estación espacial existe una secreta hermandad con aquella vieja columna en el desierto. Hoy millares de casas se han convertido en inesperadas columnas, (de resistencia, de residencia), desde las que miramos en alto la ciudad. Quien lo desee puede llamar a esa constelación de columnas solidarias, ciudad.

Etiquetas:

HABITAR

2 comentarios:

13 de marzo de 2020

QUEDARSE EN CASA

Ulises tardó diez años en completar el viaje de regreso a Ítaca. Julio Verne necesitó ochenta días en dar la vuelta al mundo. En 1790, Xavier de Maistre decidió viajar cuarenta y dos días alrededor de su alcoba. Confinado en su casa tras participar en un sombrío duelo, hizo de su dormitorio un paisaje completo digno de ser visitado. Aquel encantador viaje al interior de su cuarto, además de reportarle una merecida fama, dinamitó el inquebrantable vínculo entre la casa y el habitar rutinario. En el interior doméstico era posible encontrar el mundo entero. (Cosa que indudablemente inspiró a Borges una pequeña esfera tornasolada en la que era posible ver todo el espacio cósmico).

Desde ese momento el imaginario de la casa quedó abierto de par en par. Desde nuestro dormitorio nos ha sido concedida la dicha (tantas veces olvidada) de ver la simultaneidad del universo. Sin disminución de tamaño. En toda su complejidad. Y sin necesidad de salir a la calle.

Hoy el acto particular de permanecer confinados en la casa adquiere nuevos sentidos. Desde la casa no sólo vemos el mundo, sino que el interior doméstico repercute intensamente en él. Este cordón umbilical súbitamente visible despierta una hermandad entre habitantes conectados, viajeros de habitaciones, que desborda, y con mucho, el sentido de la privacidad y de la intimidad doméstica. Si lo doméstico se asociaba a la pereza y al conformismo, hoy la permanencia en la casa es un acto solidario mayúsculo.

Tanto como decir que nuestras casas han recuperado súbitamente una de las dimensiones que pensábamos más denigradas: su sentido hospitalario. En su sentido literal y en su doble dirección: como refugio y como lugar de auxilio.

Etiquetas:

HABITAR,

PERSONAJES,

RESISTENCIAS,

SUBVERTIR

6 comentarios:

9 de marzo de 2020

EL PELDAÑO FANTASMA

La experiencia es casi invisible y privada, pero se repite ocasionalmente. Al subir o bajar por una escalera en penumbra, el cuerpo avanza a tanteos ciegos. La mirada es inútil y ensayamos con los pies como con un bastón, apoyando las puntas y confiando en el ritmo previo. Es entonces, en el último e invisible peldaño cuando todo sucede. (Porque en realidad no sabemos que ese que ya hemos abandonado era el último peldaño). En ese instante la pierna se lanza sobre el paso siguiente, sin descubrirlo, produciéndose un ligero, o no tan ligero, traspié.

Ese peldaño soñado es tan fantasmagórico como cierto. Su realidad está firmemente construida en nuestro cerebro, y aunque se trata de una huella y una contrahuella basada en la experiencia anterior, fundada en un acto de fe, tiene consecuencias en nosotros. Vaya que las tiene.

Ese peldaño fantasma no es ni duro ni blando, es decir, no es una función de la materia sino del tiempo. Al principio, en el primer milisegundo, creemos poder alcanzarlo y su ausencia solo se interpreta como un error de distancia, pero según el peso se deposita y el pie se hunde, sabemos que todo esfuerzo por corregir el gesto resultará inútil. Finalmente el tropezón es inevitable, no necesariamente dramático, pero si algo cómico. Y nos acusamos a nosotros mismos de torpes. Luego, la vida sigue…

Ese peldaño fantasma no es ni duro ni blando, es decir, no es una función de la materia sino del tiempo. Al principio, en el primer milisegundo, creemos poder alcanzarlo y su ausencia solo se interpreta como un error de distancia, pero según el peso se deposita y el pie se hunde, sabemos que todo esfuerzo por corregir el gesto resultará inútil. Finalmente el tropezón es inevitable, no necesariamente dramático, pero si algo cómico. Y nos acusamos a nosotros mismos de torpes. Luego, la vida sigue…

Nos alejamos de la escalera, sin embargo el peldaño fantasma, travieso, se ríe de nosotros a hurtadillas, escondido ahora bajo la zanca de la escalera.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

LIMITE,

LUZ,

SUPRIMIR,

TRANSITO

No hay comentarios:

2 de marzo de 2020

SOLO DURANTE UN SEGUNDO

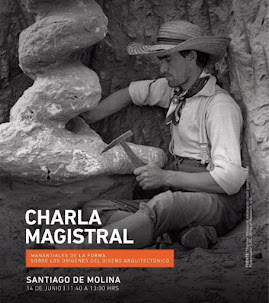

Cuando en una cueva vemos una mano pintada sobre una de sus paredes o cuando tras un largo trayecto nos topamos con un derruido muro de piedra, se produce una extraña y reconfortante sensación. Ver los rastros dejados por los que antes que nosotros inscribieron sus geometrías sobre un lugar nos hace abandonar un especial tipo de soledad. Ese consuelo es fugaz y viene a decir, “por aquí paso antes otro ser humano”. Este alivio, como digo, apenas dura un segundo, puesto que en el mundo no queda ya un mísero rincón inexplorado, sin embargo, durante ese instante, asoma una especie de fraternidad que suprime tiempo y diferencias de todo orden. Se trata de un segundo sagrado. Uno de los segundos más hermosos a los que nos concita la arquitectura del pasado y al que está llamada cada obra que se construye.

La sorpresa de que antes hubo inteligencias y sensibilidad para tallar, construir y significar un lugar nos admira, y nos obliga luego a medirnos con ellos, con su poderío, delicadeza o herramientas. La arquitectura que aparece en un lugar impensable, en una región lejana, o en un espacio inesperado, sea en medio del desierto o de la selva, nos ofrece un instante de comunión.

Solo la música hace posible sentir algo parecido a esa minúscula hermandad.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

MATERIA,

TIEMPO

4 comentarios:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)