21 de noviembre de 2016

RASTRILLA HASTA QUE NO SIENTAS LOS RIÑONES

Las piedras ancladas al suelo de este jardín de Rioan-ji desde tiempos inmemoriales permanecen agrupadas e imperturbables como constelaciones de estrellas. Recubiertas de musgo como bosques en miniatura, el espacio entre ellas se tensa como la cuerda de un arco y se hace posible pensar que en un mundo de liliputienses se podría cruzar a nado entre esos archipiélagos que no están ni muy cerca ni excesivamente lejos. Tras un par de horas de meditación se puede concluir, más tranquilo, que el vacío es un espacio mejor configurado y más real que las propias piedras...

¡Ay Japón! Con sus cerezos en flor, sus templos sintoístas, la meditación zen y sus jardines de gravilla que reflejan la luna...

Y hete aquí que en medio de esta tranquila meditación, en ese jardín que legendariamente no deja ver sus quince piedras a la vez, y donde cada una tiene sus nombres y apellidos, como las montañas de un paisaje familiar, uno se encuentra al monje de turno con la cerviz vencida por el rastrillo. Pisando un poco como sobre las puntas de los pies, como una bailarina, marchando hacia atrás casi sin ver, con la amenaza de que "lo fregado" se vaya a malograr...

Y dale que dale cada mañana antes de que lleguen los turistas, rastrillando una gravilla que en algún momento debe llegar a odiarse...Y dale al rastrillo diario que recoge las hojas secas que caen del otro lado de la tapia milenaria... Y uno, utilitarista incorregible y ya distraído, se pregunta si no sería mejor la vida del monje en cuestión con un palo del rastrillo un poco más largo y un sopla hojas de esos, vespertinos y ruidosos... Y luego te arrepientes y te llamas a ti mismo borrico e insensible. Para concluir que el único consuelo de este trabajo diario es que las cosas bonitas cuestan. (Al menos lo mismo que las feas). Y que ya puestos, qué hermosa ocupación esa de rastrillar grava como las olas del mar o las estaciones o las nubes. Y que la naturaleza imita al arte. Y que sin esa gravilla que es la arquitectura que difícil sería ver las nubes, o las estaciones o ser sensibles al diario oleaje marino…

Etiquetas:

HABITAR,

LIMITE,

MATERIA,

OBSESIONES,

SENCILLEZ,

TIEMPO

2 comentarios:

14 de noviembre de 2016

LO QUE TAL VEZ SUCEDA AL MUDARSE DE UNA CASA DORADA A UNA CASA BLANCA

Una casa dorada no es una simple caja de caudales, la representación de un Midas revivido, o el simple guiño posmoderno de un decorador de famosos.

Lo inmediato es calificar semejante casa de hortera o de kitsch, pero no es posible hacerlo sin caer en el abismo elitista de la superioridad moral del que emite el juicio. ¿Qué lectura hacer pues de un lugar tan marcadamente obsceno? ¿Es posible leer algo en un espacio dispuesto sólo para deslumbrar, es decir, para no dejar ver nada tras él?

Lo inmediato es calificar semejante casa de hortera o de kitsch, pero no es posible hacerlo sin caer en el abismo elitista de la superioridad moral del que emite el juicio. ¿Qué lectura hacer pues de un lugar tan marcadamente obsceno? ¿Es posible leer algo en un espacio dispuesto sólo para deslumbrar, es decir, para no dejar ver nada tras él?

Todo lo que contiene esta casa es la representación de lo caro, de lo ostentoso, de lo exclusivo, pero no en un sentido de la exclusividad basado en la calidad, sino en el precio. En ese sentido el oro parece recubrirlo todo.

Pero, ¿alguien sabe cuál es la forma del oro? El oro es amorfo. Las pepitas extraídas del lecho de un río no son una forma como tal sino un simple granulado; el lingote, como ladrillo bancario, es una forma dada por motivos de puro almacenamiento. En fin, el oro, como el acero, es un material sin forma, aunque frente a éste, el oro goza del prestigio exterior de lo cálido. Con el oro puede hacerse aquello que se quiera. No obstante el oro toma forma gracias a la habilidad de quien lo trabaja. Podríamos decir, por tanto, que se solapan aquí dos tautologías: “el oro es dinero” y “el tiempo es oro”.

En cada uno de los objetos de esta casa existe esa combinatoria de oro y de tiempo. Una infinidad de tiempo dedicado por personas, pagadas no para lucir su talento, sino para que el tiempo invertido en dar forma a lo dorado se hiciese presente. Porque el oro es, en definitiva, tiempo traducido a forma. (También existe allí tiempo dedicado a asegurar el brillo del oro, para asegurar que no exista nada polvoriento. Ni una huella en el cristal de una mesa sería tolerable porque sería el signo de una debilidad).

Sin embargo no es oro todo lo que reluce: el oro y lo dorado representan una misma idea, pero se extiende el abismo de la falsedad entre ambos. En realidad entre la idea de lo macizo o la del recubrimiento de lo dorado solo existe la coincidencia externa del brillo amarillento. Es decir, en esta casa la noción de autenticidad ha pasado forzosamente a un segundo plano.

Sin embargo no es oro todo lo que reluce: el oro y lo dorado representan una misma idea, pero se extiende el abismo de la falsedad entre ambos. En realidad entre la idea de lo macizo o la del recubrimiento de lo dorado solo existe la coincidencia externa del brillo amarillento. Es decir, en esta casa la noción de autenticidad ha pasado forzosamente a un segundo plano.

Por otro lado ese espacio es una representación del ornamento entendido como lujo obsceno, vacío, opaco como un espejo. Aunque merece la pena observar que se trata de un lujo plenamente occidental. (En oriente el lujo puede traducirse en un abanico que transita desde las piedras preciosas con que se incrustan las paredes de un palacio en Arabia, al lujo de lo modesto pero infinitamente sofisticado de Japón). Aquí la idea del lujo falsificada es la de Francia del siglo XVII. Todos esos dorados, reflejos y brillos están importados de la sala de los espejos de Versalles, salvo por el insignificante detalle de que esta casa no está en medio de los jardines de Le Roy sino en una planta cuarenta y cinco en Nueva York, construida con la altura ruin de una planta más de oficinas. No es posmodernidad. No hay ironía ni humor, no es siquiera una cita. Es otra cosa. Y no es una cuestión de buen o mal gusto.

No existe nada ahí que acoja la intimidad. Es un lugar de recepciones convertido en casa, un ready made, sólo que a lo Jeff Koons. Es la imagen de un espacio exclusivamente público, como el metro de Moscú. Es una especie de Casa Farnsworth dada la vuelta, una forma de exterioridad cuyo reverso ha sido amputado. Es una maquinaría política, capaz de emitir propaganda en cada destello. Es, en fin, la promesa del poder absolutista al que aspira un rey Sol. Una promesa cumplida, por cierto.

Una casa blanca, tal vez sea capaz de atenuar los efectos producidos por semejante espacio a lo largo de los años.

Merece recordarse que somos lo que habitamos. Incluso nos convertimos en lo que habitamos.

Merece recordarse que somos lo que habitamos. Incluso nos convertimos en lo que habitamos.

Etiquetas:

DEFORMAR,

OBSESIONES,

OCULTAR,

PERSONAJES,

TIEMPO

2 comentarios:

7 de noviembre de 2016

EL SECRETO QUE ANDREA PALLADIO ESCONDIÓ EN EL SÓTANO

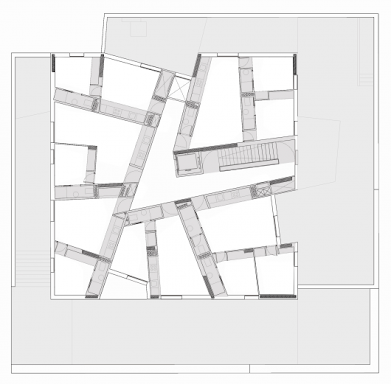

En la Villa Rotonda la planta del zócalo es una planta de sótano áun sin estar bajo tierra. Y lo es porque como todas las plantas sótano que se precien de serlo contiene, como señalaba Bachelard, los secretos enterrados y los misterios de los felices habitantes de la superior planta nobile. Mientras cientos de miles de turistas y arquitectos adoradores de Andrea Palladio sacan imágenes a mansalva de la cúpula, de sus frescos y de sus maravillosas escaleras, la planta del sótano oculta, junto a los usos despreciados, un revelador secreto.

En el centro de ese sótano podemos encontrar cuatro muros curvos, no muy gruesos, cercanos y concéntricos, que sustentan el forjado de la planta superior. Cuatro muros que en buena medida son un exceso desde el punto de vista funcional. Podrían, de hecho, haberse sustituido por un sólo soporte central. Sin más. Pero Palladio se ve obligado a liberar el centro, porque la línea que pasa por el eje de las habitaciones no debe ser interrumpida. Porque en esa obra todo eje debe estar libre. Incluso el eje vertical debe permanecer libre ya que coincide en la planta superior con el centro de la cúpula.

Cabe pensar que esa jerarquía en la toma de decisiones respecto a ese pilar ausente tiene algo cercano a lo puramente arquitectónico. (Si es que existiese algo semejante a lo puramente arquitectónico). Desde luego puede discutirse la legitimidad de esos cuatro muros curvos desde el punto de vista estructural o constructivo, pero no desde el punto de vista de la lógica seguida en la totalidad de la obra, es decir, de su coherencia interna.

El resto de las plantas surgen hacia arriba como un tronco con unas raíces bien asentadas. Pero podemos imaginar que si se destruyeran esas plantas superiores, si ocurriese un cataclismo que eliminara libros y estudios sobre cómo era esa villa perdida, solamente a través del entendimiento de esa planta “enterrada” y de su secreta liberación del centro, se podría, prácticamente, extrapolar la cúpula superior y hasta su forma.

Y hasta sus habitantes.

Y hasta su época.

Etiquetas:

ESTRUCTURAR,

EXTRAÑAMIENTO,

FORMATIVIDAD,

PERSONAJES

No hay comentarios:

31 de octubre de 2016

¿QUÉ DIABLOS ES EL ESPACIO?

Entender las relaciones entre el cuerpo y el espacio como una manifestación artística estuvo muy de moda en los años setenta. Por entonces, experiencias como inclinar suelos, fabricar espacios inhabitables y apoyarse en paredes de modo inverosímil constituían una alternativa a los parques de atracciones infantiles.

Mientras artistas y espectadores comenzaban a saltar, pasear o escalar por las instalaciones de los museos, casi siempre acompañados de gritos y exclamaciones indecorosas, los directores de los mismos, algo desconcertados, no tuvieron más remedio que esgrimir una forzada y tolerante media sonrisa. A fin de cuentas era arte…

Reivindicar el cuerpo como instrumento de contacto con el mundo, era no sólo un acto de desacralización de los museos y de las prácticas artísticas, sino de pura política. Y lo era porque como acto igualitario, cualquiera podía experimentar aquellas experiencias artísticas sin conocimientos previos ni soportar largos discursos teóricos. Para experimentar el placer del espacio, bastaba “jugar en él”, participar de sus ofrecimientos.

Como puede imaginarse el espacio pronto fue abandonado como tema de museo. El espacio y las placenteras relaciones con el cuerpo debían estar enclaustrados en el día a día hasta volverse, de nuevo, invisibles. Sin embargo allí se aprendió una cosa que tal vez los tiempos nos hagan conveniente recordar: del mismo modo a como sentimos la utilidad de la mano izquierda, un dedo o un tobillo sólo cuando se inutilizan o están escayolados, el espacio nos hace tomar consciencia del cuerpo. El espacio hace presente la individualidad de cada uno de nosotros. Nos particulariza en su relación con él.

Lo cual recuerda esa anécdota de David Foster Wallace: "Hay dos jóvenes peces que nadan y a cierto punto encuentran un pez anciano que va en la dirección opuesta, hace una señal de saludo y dice: 'Hola muchachos, ¿cómo está el agua?' Los dos peces jóvenes nadan un poco más y luego uno se vuelve al otro y le espeta: '¿Qué diablos es el agua?'".

Pues lo mismo con esa otra sustancia invisible: '¿Qué diablos es el espacio?'. Es eso que te permite ser consciente de ti mismo.

Etiquetas:

DEFINICIONES,

HABITAR,

INTERFERIR,

JUGAR,

MATERIA,

OBSESIONES,

SENCILLEZ,

VER

5 comentarios:

24 de octubre de 2016

CÓMO TORTURAR A UNA LINEA (O A UN ARQUITECTO) HASTA QUE CONFIESE

A un paleontólogo solvente que encontrara estas antiguallas en futuras excavaciones, seguramente no le costaría aventurar que se trataba de instrumentos para extraer la piedra de la locura de un cerebro enfermo practicando sanguinarias lobotomías, o al menos que servían como aparatos de tortura de alguna civilización poco avanzada y canibal. Y tal vez algo de razón tuviese.

Sin embargo semejantes herramientas fueron empleadas para proporcionar pequeños escalofríos de placer a los vetustos arquitectos acostumbrados al dibujo a mano. Hoy todos esos instrumentos han quedado relegados por buenos motivos a los museos de historia Sin embargo en su forma conservan aun y misteriosamente algo de la precisión requerida en ciertos oficios.

Esos raros útiles hablan de una delicadeza que toma cuerpo frente a la intangibilidad actual de los ceros y unos informáticos. No sabemos ya ni cómo ni en qué sentido se empleaban estas amenazantes mandíbulas metálicas, ni falta que hace, pero desde luego su uso requería de una mano y de unos dedos que ajustaran sus ruedas y engranajes con una precisión afilada y exacta, como la que se espera de los profesionales de la orfebrería, la cirugía o la relojería.

Como puede imaginarse la tortura de trazar líneas con tales armas era un martirio recíproco: para el que las trazaba y para las propias líneas, que nunca estaban seguras de acabar siendo suficientemente limpias o determinantes. Nunca acababan bien, siempre requerían tiempo de secado, siempre podían representar una debilidad en la mano que las trazaba, o una inseguridad, o un desgaste. O de una cuchilla suicida que rectificara bordes y errores.

No cabe la nostalgia. Pero si cabe pensar en el poco sentido que tiene aferrarse fieramente a la incesante mutación de dichos aparatos. Porque igual que nosotros vemos tiralíneas, bigoteras y compases como algo caduco, con los siguientes por venir pasará lo mismo. Porque aunque su manejo hablan de la limpieza y destreza del que los usaba, lo importante del tiralíneas nunca fue el tiralíneas. Y eso, en realidad, no ha cambiado tanto.

Etiquetas:

DIBUJAR,

TIEMPO

4 comentarios:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)