2 de julio de 2018

CUIDADO CON LAS ESQUINAS

Si los rincones de la arquitectura están protegidos por su propia forma, no sucede lo mismo con sus aristas hacia el exterior. Desde los zócalos a las piezas esquineras, la arquitectura es muy sensible al desgaste en esos frágiles lugares. De ahí que en esas líneas se cambie y refuerce la dureza y la elección de la materia. Porque aunque construir una línea recta y que esa línea se mantenga en el tiempo parece un problema menor, la vida diaria demuestra que no lo es, en absoluto.

Las ciudades de calles estrechas acaban devorando esas esquinas por el roce incesante. En primera instancia, cerca de las esquinas, las paredes solo se ensucian. Tras la aparición de un número creciente de manchas, generalmente perpendiculares a la arista, se pasa a los arañazos. Y con el paso del tiempo, y ya sin testigos y sin un autor cierto, la geometría de esa arista se difumina y multiplica, se abre y curva hasta desaparecer como tal.

La vida es una gran autora de esas esquinas mordisqueadas, como hacen los cachorros de las mascotas domésticas con los sillones. Y por mucho que se blinden con piedra o materiales específicos, las esquinas, como los padres, sufren por el hecho de serlo. A pesar de eso, y aun siendo una parte de la arquitectura capaz de contener algo del dolor que supone todo acto de autodefensa, eso no las dota de un carácter huraño ni negativo. Los perfiles “guardavivos”, hablan de su vitalidad. Mantener viva una arista representa casi un objetivo terapéutico y preventivo para la totalidad de la obra. Porque ofrece la idea de una obra cuidada y juvenil.

Si nuestro símbolo del envejecer son las arrugas, el de la arquitectura no son simplemente las fisuras, o las goteras, sino la más inmediata pérdida de nitidez de sus aristas.

Etiquetas:

FORMATIVIDAD,

LIMITE,

MATERIA,

RESISTENCIAS

6 comentarios:

25 de junio de 2018

SIN VENTANAS NI PUERTAS, NO HAY HABITACIONES

Cada ventana son siempre mil ventanas. Porque por ellas atraviesan las luces del amanecer y del crepúsculo, porque por ellas aparece la primavera y la bruma exterior y porque por ellas cambia cada día la habitación a la que pertenecen.

Del mismo modo, cada puerta son siempre mil puertas. Porque cada puerta es una bienvenida diferente y un lugar que conecta con un exterior siempre cambiante. Porque tras cada puerta nos espera una rutina ligeramente deformada y porque gracias a ellas cambia la habitación a las que pertenecen.

Por eso, cada habitación son mil veces mil habitaciones. Desde esa perspectiva, no todo depende de sus habitantes, sino del ligero cambio que suponen sus agujeros. De ese modo se puede comprender que no haya una verdadera habitación que no disponga de estos dos elementos esenciales. Como no hay una cara sin ojos ni boca que logre expresar algo.

Cuando Louis Kahn decía, “No hay una habitación que no tenga luz natural” se refería de un modo indirecto a la necesidad de su apertura y su fuga. Porque una habitación sin puerta ni ventana puede ser un cuarto, pero nada más. Tal vez esa interdependencia se deba a que gracias a la ventana sabemos de la forma de la habitación, (y no simplemente porque deje pasar la luz para verla, sino por su lógica esencial); y gracias a esa puerta conocemos su tamaño (y no sólo porque sepamos que las puertas son un eco de las personas). Así visto, puertas y ventanas conllevan habitaciones tras de sí. Y viceversa.

Cuando Louis Kahn decía, “No hay una habitación que no tenga luz natural” se refería de un modo indirecto a la necesidad de su apertura y su fuga. Porque una habitación sin puerta ni ventana puede ser un cuarto, pero nada más. Tal vez esa interdependencia se deba a que gracias a la ventana sabemos de la forma de la habitación, (y no simplemente porque deje pasar la luz para verla, sino por su lógica esencial); y gracias a esa puerta conocemos su tamaño (y no sólo porque sepamos que las puertas son un eco de las personas). Así visto, puertas y ventanas conllevan habitaciones tras de sí. Y viceversa.

Aparentemente las habitaciones son sólo los espacios entre tabiques destinados a un uso. Pero debido a esos huecos que superan lo epitelial de los tatuajes o lo extraño de los injertos, puesto que son parte de sus entrañas - pero que paradójicamente no incluye ninguna definición del diccionario - las habitaciones son un delicado mecanismo del ser: estamos en el mundo gracias a las “estancias”, del mismo modo a que somos gracias a tener “esencias”.

18 de junio de 2018

UN ACTO DE BIENVENIDA ELEMENTAL: EL FELPUDO

Como todo el mundo sabe, el felpudo es esa alfombra generalmente raída y algo descuadrada respecto a la puerta de la casa, cuya función primordial es la limpieza de los pies antes de entrar. Sin embargo sabemos, por el habitual convivir con esos rectángulos de fibra de coco, que sobre ellos reflexionamos fugazmente algunas cuestiones de nuestra más íntima existencia: allí buscamos las llaves y sobre ellos dudamos dónde hemos aparcado el coche o si nos habrán perdonado los habitantes del interior el último descuido o enfado.

Pero además el felpudo es un signo de cómo se construyen las sociedades en relación a la propiedad privada. Son un signo de la confianza en el prójimo, puesto que es el único objeto privado de la casa que se deja al exterior, a pesar del riesgo de dejar de serlo. También es el único signo permanente de la singularidad de quien habita el interior: el felpudo es un retrato de los habitantes, que en este objeto horizontal, se muestran sociables, anónimos, juveniles o descuidados. Y todo ello aunque en primera instancia, conviene insistir, el felpudo sólo cumple con la función de la limpieza antes de cruzar el umbral de la casa y es, por tanto, la encarnación del gesto de entrar. (Y solo de entrar, porque al salir salimos purificados del hogar y con las suelas de los zapatos limpias).

La historia del felpudo es la de un trozo de “felpa”, es decir, de un tejido. Pero coincide en su función con la del primer escalón, de piedra o de madera, dispuesto como umbral antes de acceder al interior. Así pues, su misión no está vinculada a la ligereza y a lo provisional del tejido sino a la simple necesidad purificadora que requiere entrar a cualquier hogar. Porque antes de entrar se debe limpieza a los habitantes o, mejor dicho, se debe limpieza al “interior”. En todos sus sentidos. El felpudo reúne, por tanto, una misión simbólica y una práctica sobre las intenciones de quien entra, por mucho que mensajes como “welcome”, “cuidado con el perro“, “o bienvenido a la república independiente de tu casa” lo banalicen como objeto…

Etiquetas:

HABITAR,

LIMITE,

UMBRAL

2 comentarios:

11 de junio de 2018

BRILLANTE, PULIDO, SIN JUNTAS

Hoy el brillo es el símbolo del lujo. Ante el brillo somos los sujetos de un permanente efecto “black mirror”, también en la arquitectura. La tiranía del brillo y de lo pulido son hoy nuestro nuevo sistema político-arquitectónico. Aunque, eso sí, el brillo no se vota.

Las cajas espejeadas de Dan Graham, las superficies sinuosas de Anish Kapoor, la arquitectura de Foster y los productos I-phone son la pureza encarnada en objetos que no reclaman ya ser tocados, puesto que su superficie no manifiesta impureza ni sombras. Las aristas de lo pulido se han convertido en un símbolo de la perfección aplazada. Cada junta promete desaparecer en el siguiente modelo y en la siguiente obra. Pero el brillo no se dibuja ni se planifica. Se dicta. Lo pulido se ha vuelto impermeable al pasado y a la memoria. El brillo disuelve la materia. Y con la materia, la gravedad y la construcción.

Pero, ¿cómo ha llegado a fabricarse esa simbología del brillo y del pulimento como imagen del futuro y de la limpieza?, ¿Cuándo entró el brillo en nuestro vivir cotidiano? ¿Cuándo se llenó la arquitectura de superficies fantasmales?

El brillo del hogar siempre fue mineral, breve y costoso. El brillo antiguo no aparece en la arquitectura de la casa salvo en objetos, joyas, roblones, tachuelas y pequeñas superficies bruñidas de espejos y metales. En las cocinas, en cazos de cobre, todo lo más, pero con la forma de un pobre reflejo bermellón. Las escenas domésticas del pasado solo contienen brillos como puntos estrellados, y sólo lo religioso se permite en la pintura un brillo agrandado como símbolo de lo sobrenatural.

Desde el barroco, lo brillante comenzó a invadir la arquitectura gracias a los dorados, aunque fue mucho más tarde cuando llegó a asociarse con el pulimento. Hoy el binomio brillo-pulido encarna el ideal de la arquitectura del futuro. El plástico, glauco y opaco, ya no es capaz que de ofrecerse como una alternativa a esa simbología del futuro que ocupó la casa en los años cincuenta y sesenta.

Hoy nuestras casas están cada vez más invadidas por azulejos, por pantallas de televisión y por teléfonos sin botones. Convivimos con sus brillos como un espejo sin fin. Nuestras casas brillan gracias a materiales cada vez más grandes, sin tornillos ni soldaduras, a la vez que toda una plétora de productos de limpieza aseguran que el brillo no engaña.

Proféticamente, Tanizaki, en su “elogio de la sombra” se espeluznaba a principios de siglo cuando en Japón los baños empezaban a parecer espacios tecnológicos repletos de cerámica vitrificada. El brillo era, de hecho, lo más insoportable de lo moderno. Suponía una amenaza contra el pasado y su tradición que depositaba valiosas capas de sucio uso sobre las cosas. Hoy que ese brillo pulido y sin juntas procede en gran medida de sus fabricantes orientales de tecnología, el destino nos ha devuelto el invento como una paradoja agigantada e imparable.

Sin embargo la casa parece el último reducto frente a esa invasión brillante. Aunque no por una autolimitación de los habitantes o una consciencia de su peligro. Si la pugna está en mantener la casa radiante porque significa que está limpia, en otras estancias, misteriosamente, lo rugoso y lo blando lucha por mantener el derecho inalienable del confort. Por eso hoy la casa encarna el campo de batalla de las tiranías ocultas del brillo y del confort. Luchan a muerte asesina por sus rincones. Y mientras miramos el terciopelo de las cortinas o el cuero del viejo sillón, consultamos las noticas sobre el brillo del plasma, no somos conscientes de los cadáveres que caen a nuestro lado como fantasmas.

Pero ¿se imaginan cuando el brillo sea confortable?

Etiquetas:

AMPLIAR,

AÑADIR,

HABITAR,

LIMITE,

LUZ,

MATERIA,

OBSESIONES,

REPETIR

3 comentarios:

4 de junio de 2018

TERRAZAS DESDE DONDE SALTAR

Las terrazas sí que son un invento, (y no los pobres balcones). En las terrazas se nos da la oportunidad de tomar el sol, de leer y hasta de saltar por ellas sin perder el glamour. Saltar desde un balcón es cutre y de mal gusto, incluso como deporte de adolescentes borrachos. Pero hacerlo desde una terraza es otra cosa. Es más que una cuestión de estilo.

La casa con terraza tiene, psicológicamente al menos, una habitación de más. La terraza es una habitación suplementaria que hace de toda la casa algo aéreo. Porque las terrazas, como las plataformas de despegue de los portaviones, casi parece que permiten a la casa volar por si misma. Las terrazas disparan y proyectan el hogar hacia el cielo y convierten casi cualquier casa en un ático.

Las terrazas pueden construir la fachada de un edificio, cosa que los balcones no pueden ni soñar hacer. Las terrazas pueden incluso dar razón de ser a un edificio, y si no, basta recordar las Marina City Towers, donde solo la terraza es capaz, ella solita, de dar sentido, profundidad y riqueza a las dos torres gracias a esos pétalos hormigonados.

Aunque lo más hermoso de las terrazas es que son un muestrario de la vida de las personas que las habitan. En el mobiliario de las terrazas triunfa tanto el plástico como todos los complementos que pondríamos encontrar en un exterior, incluyendo gnomos de cerámica, farolillos y césped artificial. Pero aun así las terrazas no pierden su aura y los matices de quien busca en ellas un jardín o una azotea.

Esos planos aéreos, como el techo descapotable de los coches, es un “extra”. No sólo son una habitación “extra”, sino una extra-habitación. Un “extra” que es en si mismo un artículo de lujo y ni te cuento si se combina con la palabra “vistas”. Entonces constituyen el lujo supremo: la “terraza con vistas”.

Quien pillara una, en lugar de un casoplón en la sierra.

28 de mayo de 2018

EL BALCÓN SATURADO

En teoría los balcones, o son extensiones de las habitaciones o prolongación de las ventanas, (a veces de la calle misma). Pero está claro que son espacios incompletos, porque no se sabe si crecen de dentro a fuera, o al revés, y necesitan entenderse como prolongación de algo. A veces son como hernias que les salen a las casas y otras como escenarios donde la calle se mete por ellos.

El balcón es el lugar del pregón, de la recogida de los trofeos deportivos y del lucimiento de banderas en los edificios públicos, pero los de las casas son tan distintos que puede decirse que no pertenecen a la misma categoría de objetos. Porque los balcones en las casas no son símbolos de casi nada. Si tradicionalmente en España los balcones eran un lugar de exhibición y de cortejo, hoy, cuando no están llenos de tiestos, lo están de bicicletas. O son el último refugio de los fumadores domésticos, que encuentran en ese espacio el único lugar para no atufar al resto de los habitantes de sus malos hedores.

En la práctica el balcón es, pues, un lugar convertido mayoritariamente en un armario sin trasera, y en un desecho hacia la calle. (Un proceso que, si estudia con atención, antes sufrieron los tendederos). En el balcón se acumula siempre y antes de nada un primer objeto: la polución. Es cuando nos asomamos a ellos cuando descubrimos lo sucias que están las ciudades y es entonces cuando nos preguntamos por la mugre que debe contener cada uno de nuestros pulmones. En el balcón descubrimos, consecuentemente, una aspereza adicional del habitar la ciudad: mirando a la ciudad desde allí nos vemos a nosotros mismos, por dentro, un poco engrisecidos.

Puede que por eso el balcón se haya ido convirtiendo en un cuarto solamente perteneciente al exterior, un almacén de las cosas que no queremos ver a diario en la casa. El siguiente paso en su escala evolutiva es perpetuarlos como armarios o llenarlos de aparatos de aire acondicionado, pero sin preocuparse mucho del aspecto de los balcones del resto de los vecinos. Lo cual es un signo de la individualidad de sus habitantes, pero de una individualidad de sus trastos, una individualidad no voluntaria y sin sentido estético alguno.

Es importante señalar aquí que el balcón no ofrece la misma cantidad de cosas que su pariente rica, la terraza. Entre ambas piezas, de hecho, hay un abismo de posibilidades y de diferencias a pesar de que se ocupan del mismo espacio intermedio. Porque en las terrazas se dan fiestas y se puede cenar o tomar el sol, y en los balcones nada de eso. En realidad los balcones siempre van a peor.

Y no es por ser negativos. Pero es que los balcones son un asco. O mejor dicho, están siempre hechos un asco.

Puede que por eso se produzca la trasferencia de significado.

Puede que por eso se produzca la trasferencia de significado.

Etiquetas:

HABITAR,

LIMITE,

UMBRAL,

VENTANA

2 comentarios:

21 de mayo de 2018

MALDITOS RODAPIÉS

Los rodapiés son unos inventos de lo más razonable porque protegen el contacto de un suelo y una pared. Pero no porque ese contacto sea agresivo y paredes y suelos se lleven a rabiar. Sino porque los pies de las personas parecen tener la costumbre de manchar las paredes en ese preciso encuentro. Extrañamente los humanos juegan a dar patadas a las paredes en sus partes bajas. Y las paredes emplean ese escudo para parapetarse de nosotros.

Podría pensarse que la historia del rodapié es tan vieja como la historia del zapato y de las paredes, pero no. La historia del rodapié coincide más bien con la de la limpieza. Cuando una pared aspira a permanecer limpia tiene que recurrir a esa junta. Por eso no es casualidad que podamos encontrar rodapiés en algunas pinturas de Vermeer, (aunque se trate de un solo modelo, un azulejo historiado blanco y azul que no casa con el suelo ni con sus paredes en diseño ni color), pero no en los cuadros de Velázquez. Lo cual es significativo de hasta qué punto el rodapié está ligado a la historia del limpiar la casa y de cómo cada país empieza esa historia en momentos diferentes.

Y conste que el rodapié no es simplemente una pieza que protege de los humanos a las paredes sino que también sirve para esconder las humedades que ascienden por ellas, como trepando. Silenciosas. Y dejando manchas de moho a la mínima, precisamente en esos lugares. El material de los rodapiés, por eso mismo, trata de ocultar con su dureza o su resistencia al agua, esos desperfectos. El rodapié debe ser más fácil de limpiar que la pared misma. Y cuando crecen sobre la pared y suben por ella, cambian su nombre por uno más sonoro y con mejor fama: “zócalo”. Sin embargo ni zócalos ni rodapiés permiten arrimar ningún mueble a la pared, (salvo la estantería Billy de Ikea gracias a su mordisco con forma de rodapié de su esquina y con la que ningún rodapié real encaja).

En fin, después de toda esta teoría del rodapié no sería justo olvidar que otra de sus principales razones es la de tapar los fallos de construcción del suelo en su encuentro con la pared. Tal es su éxito para esconder defectos que los rodapiés de esa “indecencia del mal ajuste” han pasado a ocupar lugares donde no hay pies, pasándose a llamar “copetes”. Hoy no hay encimera de cocina sin su copete. Nombre simpático pero que no hace sino distraernos de que en realidad son rodapiés para los ojos. Y entonces sí que son malditos rodapiés, porque no dejan ver la verdad de las cosas.

Etiquetas:

FORMATIVIDAD,

FUNCION,

HABITAR

9 comentarios:

14 de mayo de 2018

LA PARED INCLINADA

La pared que no guarda los respetuosos y canónicos noventa grados con las demás es temida por inhabitable. La pared torcida es una maldición y basta pensar en Gaudí y sus casas de pisos para ver como en ellas todo parece resolverse subyugando la vida diaria a la tiranía del diseño de los muebles por parte del arquitecto. Por eso tradicionalmente la pared inclinada representa al arquitecto absoluto y a la inundación del diseño.

La pared inclinada posee, puede que por eso, una mala fama evidente. La pared inclinada es irracional. Es contraria a la lógica de la distribución y a las costumbres. Lo lógico son habitaciones estables como cajas. Una caja de espacio fácilmente ventilable y habitable es moderna y limpia. En una caja de espacio prima lo óptimo. La caja de espacio es la unidad de medida estandarizada de la casa contemporánea del mismo modo que la unidad de medida del tamaño de un territorio son los campos de futbol. Por eso la pared inclinada es cara. Un derroche.

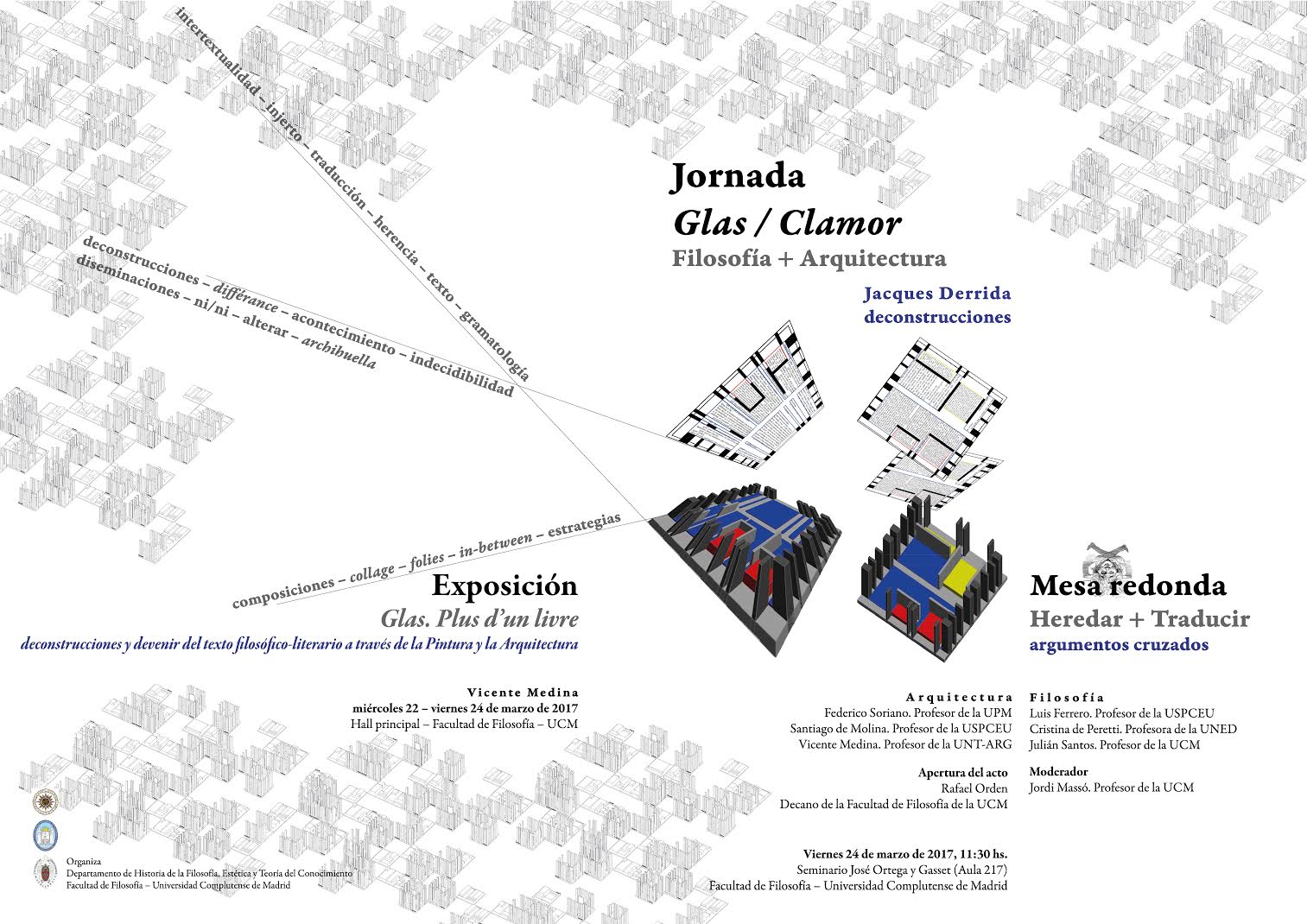

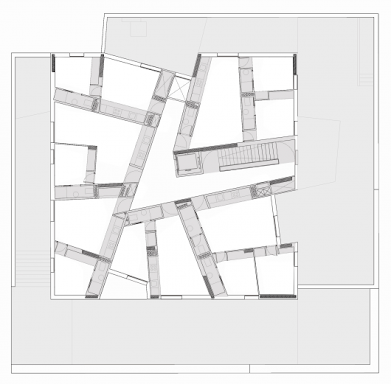

La pared inclinada, puede que por representar un despilfarro, solo aparece en algunos momentos de la historia donde hay cierta necesidad expresiva o cierta irregularidad en el solar. Un solar imposible, inclinado y con resquicios, como ofrecen la mayoría de las viejas ciudades, invita a acumular esas paredes oblicuas en lugares donde no estorben. Se lleva lo irregular a los almacenes y, solo cuando el arquitecto es habilidoso, se lucen o se vuelven protagonistas del orden general de la planta. Porque las paredes inclinadas, también hay que decirlo, se ven, principalmente, gracias al dibujo en planta. O abriendo habitaciones con llave.

Solamente los buenos arquitectos, los de músculo, se atreven con la pared inclinada como desafío. Coderch disfrutó con esa pared inclinada. Y lo hico como símbolo de libertad. Pero no de la libertad del arquitecto, sino porque lo oblicuo habla de fugas y de dimensiones mayores a la de la casa cuadrada y a la de sus habitaciones encajadas. Por el mismo motivo lo hace Siza en las suyas. Y Torres y Lapeña.

La pared oblicua no permite arrimar muebles, pero si la vida misma. Planificar una pared inclinada supone acercarse mucho a la vida de esa incierta habitación. Y la pared inclinada se hace entonces símbolo de la vida real, porque aunque aparentemente contraria al sentido común, la vida misma se encarga de su doma.

La pared oblicua no permite arrimar muebles, pero si la vida misma. Planificar una pared inclinada supone acercarse mucho a la vida de esa incierta habitación. Y la pared inclinada se hace entonces símbolo de la vida real, porque aunque aparentemente contraria al sentido común, la vida misma se encarga de su doma.

Etiquetas:

FUNCION,

HABITAR

No hay comentarios:

7 de mayo de 2018

EL MISTERIO DE LA ISLA COCINA

En nuestra vida pasamos en la cocina una media de 5 años. Pero los números caen en picado: desde las tres horas y media al día que un americano dedicaba a preparar la comida a finales de los años setenta, a la escasa media hora a finales de los años noventa, hoy el tiempo es cada vez menor (1). Algo que ni Masterchef ni los programas de cocina han remediado.

Cuando la humanidad decidió emplear un cuarto específico para la preparación de alimentos, las personas de servicio que trabajaban en él y sus utensilios eran más determinantes del uso de esa habitación que su pura espacialidad. Luego, con la llegada del agua y mucho más tarde de toda la tecnología aportada por los electrodomésticos, tanto la limpieza, la preparación y la conservación de los alimentos, como la optimización de los recorridos entre que buscamos una sartén y abrimos la nevera, han supuesto una revolución en el modo en que nos comportamos.

Por eso la cocina es la habitación testigo óptima para contemplar los avances humanos. Tal vez incluso sea su motor secreto. En la cocina no sólo se guisan alimentos sino la sociedad misma.

La cocina representa un territorio de conquistas sociales camuflado bajo el brillo del acero inoxidable y de las microondas. Por eso hasta la actual isla en la cocina trae consigo una secreta revolución.

Hoy la isla en la cocina no es simplemente una conquista del ideario americano de vida popularizado por las series de televisión, sino un símbolo que habla de la reducción del número de horas pasadas en esa habitación, de la disolución de sus bordes en medio del salón y del papel de la mujer en la sociedad.

En este sentido esa isla de muebles, como un altar, representa un paso más en la emancipación de la mujer como sujeto social ya no dedicado al cocinar para toda la familia. La mujer salió hace tiempo de aquel espacio y ya nadie se dedica a cocinar en la casa. Porque no hay tiempo para ello, pero también, porque es necesario su sueldo para el mantenimiento de la familia y que se sienta realizada con su trabajo.

En este sentido esa isla de muebles, como un altar, representa un paso más en la emancipación de la mujer como sujeto social ya no dedicado al cocinar para toda la familia. La mujer salió hace tiempo de aquel espacio y ya nadie se dedica a cocinar en la casa. Porque no hay tiempo para ello, pero también, porque es necesario su sueldo para el mantenimiento de la familia y que se sienta realizada con su trabajo.

Sin embargo el de la igualdad de género no es su mensaje más sofisticado. La isla de la cocina suplanta, en gran medida, la vieja mesa de desayuno. Aunque se trata de una mesa especial, algo incómoda, al estar macizada de muebles que sirven para acomodar las vajillas y el utillaje de cocina que aun quiere mantenerse fuera de la vista. Es, pues, una mesa inmueble que invita a comer de pie en ella. Y no podemos olvidar que un lugar donde hemos abandonado sentarnos supone un cambio social de importancia, porque el sentarse es el origen del acto de reunirse, al menos en occidente. La cocina en isla es el lugar del breve desayuno familiar, café en mano, aunque donde los miembros de la familia ya no se ven las caras, ni apenas se hablan.

Es también la parte de la cocina que representa, como en una escenografía, que en la cocina ya no se cocina. La isla se convierte en el espacio de la recepción de los alimentos precocinados de la casa. Por mucho que tenga pila o fuegos, es la imagen del puerto de amarre de las bolsas de la compra antes de su almacenaje en la nevera. Un sitio para el lucimiento de los alimentos plastificados y para la comodidad de la compra antes que para el acto del cocinado.

En algún momento de su desarrollo se pasó de las penínsulas a las islas, un fenómeno que no sólo se ha dado en la tectónica de placas. Así, las islas cocina lograron desprenderse de las paredes. La isla cocina posibilita una gozosa doble circulación, a pesar de consumir mucho espacio. Por eso la isla acarrea un espacio invisible grande y lujoso. Y una casa grande que la acoja. Hasta ese punto ha calado el ideario de su forma de vida que ha llegado a simbolizar un estatus social. No sólo de cambio social, sino de lujo: ha suplantado por completo "el sueño americano". De hecho es la prosperidad misma hecha objeto. Es el objetivo vital y burgués de todo occidente, un sueño transnacional, capaz de ocupar la centralidad psicológica del hogar actual.

En algún momento de su desarrollo se pasó de las penínsulas a las islas, un fenómeno que no sólo se ha dado en la tectónica de placas. Así, las islas cocina lograron desprenderse de las paredes. La isla cocina posibilita una gozosa doble circulación, a pesar de consumir mucho espacio. Por eso la isla acarrea un espacio invisible grande y lujoso. Y una casa grande que la acoja. Hasta ese punto ha calado el ideario de su forma de vida que ha llegado a simbolizar un estatus social. No sólo de cambio social, sino de lujo: ha suplantado por completo "el sueño americano". De hecho es la prosperidad misma hecha objeto. Es el objetivo vital y burgués de todo occidente, un sueño transnacional, capaz de ocupar la centralidad psicológica del hogar actual.

Esa isla, finalmente, simboliza que lo que se come en cada casa se fabrica lejos. Que las cocinas dejaron desde hace tiempo de estar cerca. Y que necesitamos de servicio y servidores, pero que sean limpios e invisibles.

Esos misterios esconde la isla cocina, convertida en ideario de comodidad pero sobre la que pesan estos misterios.

(1) Eso manifiestan al menos los sesudos estudios de los especialistas del tema: hoy Ikea y antes Terence Conran en su "Diseño", ed. Blume, Barcelona, 1997.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

FUNCION,

HABITAR

No hay comentarios:

30 de abril de 2018

EL TAMAÑO (DE LAS CASAS) SI IMPORTA

“Una casa grande es una casa hermosa” dijo Nouvel a finales del siglo XX, y con ello, además de volver a emparejar las ideas de lujo y de tamaño, estaba señalando que hasta el mismo concepto de tamaño de la casa seguía siendo un fenómeno cultural a debate.

Cuando hoy el mercado inmobiliario trata de hacer pasar por lujosas casas indecentemente pequeñas, lo cierto es que su tamaño es la causa de muchas de las situaciones que hoy damos por supuestas en el habitar, en la política y hasta en el modo en que vivimos y nos relacionamos con nuestros semejantes. Porque la historia del tamaño de la casa es un fenómeno cultural tan relevante para occidente como el invento del fuego o el cultivo de cereales.

Si la modernidad inventó la “vivienda mínima” a principios del siglo XX por motivos puramente económicos amparándose en el funcionalismo, lo cierto es que el tamaño de la casa ha pertenecido a un debate de mayor alcance. De hecho es el único lugar donde la arquitectura y la política han estado verdaderamente imbricadas.

La reducción del tamaño de la casa y su propiedad en el siglo XVII dio origen al concepto de intimidad como hoy lo entendemos. Cuando en los Países Bajos las casas se redujeron y empezaron a pertenecer a una naciente burguesía, se reformuló no solo el concepto de burguesía misma, sino hasta un nuevo mundo donde padres e hijos formaban un núcleo de intimidad que dejó de compartirse con sirvientes, familiares, invitados y amigos. La casa holandesa, situada entre canales y estrechos muros medianeros de ladrillo, cambio de tamaño y, junto a eso, cambió la sociedad entera. Hasta entonces, ni siquiera los niños y los padres se relacionaban del mismo modo. Fue gracias al cambio de tamaño del hogar cuando se vieron alteradas las tareas domésticas, quien se ocupaba de ellas y el hasta el orden de la vida privada. Mientras, en ciudades como París y Londres las casas permanecían llenas de gente a la hora de dormir y comer, y la privacidad no existía como tal. Al menos en el sentido que nosotros le damos. Si hoy sentimos que nuestra intimidad está amenazada en las redes sociales, basta imaginar lo que era habitar en aquellas grandes casas llenas de desconocidos que comían del mismo puchero y dormían en la misma cama.

La reducción del tamaño de la casa y su propiedad en el siglo XVII dio origen al concepto de intimidad como hoy lo entendemos. Cuando en los Países Bajos las casas se redujeron y empezaron a pertenecer a una naciente burguesía, se reformuló no solo el concepto de burguesía misma, sino hasta un nuevo mundo donde padres e hijos formaban un núcleo de intimidad que dejó de compartirse con sirvientes, familiares, invitados y amigos. La casa holandesa, situada entre canales y estrechos muros medianeros de ladrillo, cambio de tamaño y, junto a eso, cambió la sociedad entera. Hasta entonces, ni siquiera los niños y los padres se relacionaban del mismo modo. Fue gracias al cambio de tamaño del hogar cuando se vieron alteradas las tareas domésticas, quien se ocupaba de ellas y el hasta el orden de la vida privada. Mientras, en ciudades como París y Londres las casas permanecían llenas de gente a la hora de dormir y comer, y la privacidad no existía como tal. Al menos en el sentido que nosotros le damos. Si hoy sentimos que nuestra intimidad está amenazada en las redes sociales, basta imaginar lo que era habitar en aquellas grandes casas llenas de desconocidos que comían del mismo puchero y dormían en la misma cama.

El tamaño de las casas es un fenómeno arquitectónico y político antes que puramente económico. Y esto conviene subrayarlo porque durante la mayor parte de la historia donde el hombre ha vivido a cubierto en el interior de ese invento denominado casa, la mayoría lo ha hecho durmiendo y viviendo rodeado de un gran número de personas, e indirectamente eso ha servido como soporte a una ideología política. Hasta el mismo concepto de “ascenso social” tiene que ver con esas grandes casas y su primitiva topología de relaciones espaciales.

Por eso cuando se habla de una casa grande o pequeña no podemos olvidar como cada simple reducción de superficie juega un papel en las costumbres tal, que incluso es capaz de generar conceptos como el de “comodidad” mismo.

Porque el tamaño importa. Y desde luego cuando la sociedad cambia el tamaño de sus casas debemos estar prevenidos para otro tipo de cambios. A ellos les debemos los cimientos que han construido muchas de nuestras modernas costumbres, miedos y amenazas.

Etiquetas:

FUNCION,

HABITAR,

NOMBRAR

No hay comentarios:

23 de abril de 2018

SIN SALIR DEL ARMARIO

Una casa con muchos armarios es una bendición. De hecho, si decimos que una casa está mal situada o es sombría o estrecha, pero que tiene muchos armarios estamos manifestando su auténtica redención como hogar. Porque si los hoteles y restaurantes miden su aptitud por un incierto número de estrellas, las casas indudablemente lo hacen por el número de esos raros muebles.

Efectivamente, los armarios son una parte marginal de la familia de los muebles porque no llegan a serlo del todo. Lo mismo les ocurre a las camas. De hecho podríamos decir que los armarios son habitaciones y no muebles si atendemos a que en ellos se habita y que tienen puertas como las estancias que los contienen. Los armarios son considerados hasta tal punto equivalentes a las habitaciones que cuando una casa carece de sótano, alguno de ellos hace las veces de ese cuarto subterráneo y oscuro, y entre sus baldas se esconde el pasado de sus habitantes y su memoria.

Pero los armarios no son simples almacenes. En cierta medida son espacios de espera y de parada en los ciclos de la casa. El proceso de limpieza de sábanas y ropa, por ejemplo, pasa por esas habitaciones que se convierten en apeaderos y salas de espera. Así pues, los armarios son nodos.

Los armarios no necesitan luz ni grandes requerimientos, salvo una pared donde apoyarse y unas puertas. A esas puertas Peter Smithson entonó una hermosa alabanza: “lo que el armario es a la casa, la casa lo es a la ciudad”. Su entusiasmo por lo que escondían le llevó a decir que una habitación podía ser un armario, que los coches eran un tipo especial de armarios (con ruedas) y que también lo eran los marcos de los cuadros, aunque estos últimos fuesen de un tipo especial debido a su poco fondo.

La realidad de los armarios es que siempre esconden secretos y puede que por eso sean necesarios. También lo son porque nos liberan de prestar atención a las complejidades de la vida y nos evitan tener presentes todas las minucias con que nos atosigaría la vida de los objetos visibles de la casa. Por esta misma razón, si hubiese que hacer un relato de la historia del confort, no debiésemos empezar por la silla o la cama, sino más bien por el descanso que suponen los armarios para la mente. Porque los armarios descansan algo más primordial que la espalda o las piernas, descansan la vista.

La historia de los armarios es la historia de la moderna comodidad. Lo que nos hace recordar que la historia de la casa es, en realidad, la historia del almacenaje: las casas son los cuartos en los que se depositan los descubrimientos ya obsoletos de la historia del hombre.

Todo acaba guardado en ese armario que es la casa.

Etiquetas:

FUNCION,

HABITAR

2 comentarios:

16 de abril de 2018

HABITACIONES OLVIDADAS

Las habitaciones no son entes estables a lo largo del tiempo. No lo son sus nombres ni sus usos, y hay un largo rosario de estancias engullidas por la historia de la arquitectura. Un proceso de lo más habitual, pero que “la casa” ha sufrido con especial virulencia.

La habitación como espacio personal y con una función especializada es, en realidad, un invento relativamente moderno y puesto de moda por las clases pudientes cuando descubrieron que dormir, jugar y comer sin tener gente al alrededor era una gozada. Cuando los griegos y los romanos usaron las alcobas y los impluvios, o cuando en la edad media apareció lo que se conocía como “sala principal” en la planta superior de las casas, estaban dando comienzo las sucesivas privatizaciones del espacio doméstico en cada una de sus culturas. Desde esos instantes las separaciones de señores y criados se hacían palpables. Y, desde entonces, el empleo de las habitaciones como espacios funcionalmente diferenciados se ha desarrollado con saltos, abandonos y olvidos. “Gabinete”, “alcoba”, “tocador”, “sala de audiencia”, “salón privado”, “galería” y “sala de retiro”, constituyen un elenco de matices en las relaciones sociales antes que hermosos nombres, y hablan muy a las claras de la capacidad de las habitaciones de ser relatos culturales antes que simples contenedores de funciones.

Con el paso de los años se han borrado de nuestra memoria muchas de aquellas estancias, mientras que otras han resurgido con energía gracias al rejuvenecedor viento que traen los nuevos tiempos. Cuando esto es así, épocas enteras se emparejan y relacionan. Término como el de “suite”, hoy ha reaparecido para los baños incluidos en los dormitorios y para denominar las estancias más lujosas de los hoteles. Aunque en su origen dicho término fue aplicado a las habitaciones con varias dependencias en continuidad desde el siglo XVII. Hoy el disponer de varios "ambientes" en las habitaciones de los hoteles y el modo de relación social de ese pasado se enlazan secretamente. Y en ambas, la idea de la continuidad de las dependencias es clave. Cuando las formas son semejantes lo son los motivos que las soportan.

Seguramente en el futuro, nuestros conocidos “tendederos”, “salones” o “comedores” pasen a mejor vida. Tal vez porque vemos cada día cómo cambia nuestra relación con la ropa y su limpieza, con el estar en un lugar común donde se pueda “recibir”, o donde se coma en ocasiones especiales…¿Qué será de entonces de esas queridas habitaciones? Lo que está claro es que no será su fin. Sólo pasarán al secreto trastero de las habitaciones olvidadas.

Etiquetas:

FORMATIVIDAD,

FUNCION,

HABITAR

No hay comentarios:

9 de abril de 2018

EL FANTASMA DEL CENTRO DE LA CASA

Al principio, pero al principio del todo, un hombre casi animal recién expulsado del Paraíso o recién convertido en sapiens, tuvo que edificar un refugio frente a la inesperada hostilidad del exterior. En el centro de ese refugio que llamó casa, encendió, literalmente, un fuego. Desde ese acto fundacional, en cada una de las casas habitadas por el hombre ha pervivido tanto la necesidad psicológica de un centro como el mismo concepto de "centro". Sin embargo, con el paso del tiempo, ese lugar psíquico y físico no ha permanecido vinculado al fuego. Ni siquiera a una fuente de calor. Y ni siquiera ha permanecido en el centro…

El fuego contenido medularmente en la casa se ha ido desplazando y disolviendo progresivamente entre sus estancias. Ese núcleo que calentaba y servía para cocinar se especializó, primero en un hogar abierto capaz de atufar de humo la casa entera, luego en braseros, chimeneas y cocinas, por un aparato de televisión y luego sustituido por elementos de toda índole, desde piscinas a recónditos servidores wifi… Lo cierto es que los sucesivos centros de la casa se han dispersado por las habitaciones en forma de radiadores, aparatos de climatización, cocinas y multitud de pantallas, hasta hacer que nada hoy agrupe la vida psicológica de sus habitantes. Tanto que ya no queda centro alguno en la casa, sino en todo caso “centros”. Y, por si no fuese suficiente, éstos ni siquiera son centrales, sino que se han sufrido una diáspora en zonas cada vez más privadas, donde la temperatura no depende de la chispa ni de las brasas, sino de ánodos, cátodos y aire. Por no haber, ya no hay ni “calefacción central” (ni quien la pague). Hoy cada estancia es prácticamente una casa autónoma, con más servicios e independencia que los que tuvo ninguna casa entera de hace cien años.

Tal vez por eso, el centro psíquico de la casa, penitente e incansable, vacío de contenido pero personificado en una presencia invisible como un fantasma, no ha parado de buscar su lugar.

De hecho, si en un momento de desvelo, en mitad de la noche, oyen leves crujidos en su casa, no crean que es por la dilatación de las tuberías, de los suelos o por el ruido insomne de los vecinos. Es producido por el leve murmullo de ese antiguo centro de la casa, que vaga buscando un sitio. Como un espíritu sin mucha posibilidad de redención, que va ligero y perdido, sin sábanas ni cadenas, pero que cuando se cruza con otros fantasmas, les pregunta: ¿usted cree en las personas?

Etiquetas:

AISLAR,

FRAGMENTAR,

MULTIPLICAR,

REPETIR

8 comentarios:

2 de abril de 2018

UNA VERDAD INCÓMODA SOBRE LA COMODIDAD

La comodidad, palabra sacrosanta en nuestra vida doméstica y a la que nadie está dispuesto a renunciar, sufre una fractura en cuanto cruzamos el umbral de nuestros hogares. Fuera, la ciudad se muestra hostil y declaradamente contraria al confort.

La ciudad con sus ruidos, contaminación y tráfico es el lugar de la única incomodidad posible en nuestro día a día. Quizás soportamos sus asperezas porque sirve al intangible bien de vivir juntos. Sin embargo de nuestras calles y plazas, de los parques y jardines se ha suprimido toda posibilidad de estar un tiempo sin sentirnos cohibidos por la presencia de los otros o por la creciente reducción de sus bancos, aceras o espacios sin resguardo de sombra o viento.

A tal punto hemos dejado de exigir a la ciudad lo mismo que a nuestros hogares en términos de comodidad que, efectivamente, este mismo concepto es lo que hoy resulta más significativo a la hora de señalar las antiguas diferencias entre lo público y lo privado. Porque hoy lo público es aquello a lo que no exigimos que sea cómodo y lo privado aquello cuya comodidad es irrenunciable.

La claudicación de la comodidad en lo público no solamente se limita al espacio urbano. También sufrimos la progresiva incomodidad de las ciudades en su burocratización. El empleo del espacio público está cada vez más reglado por normativas y por la aparición de elementos que lo esclerotizan. Se hace incómodo cruzar por pasos de cebra dirigidos con vallas, se hace incómodo pasear por las aceras crecientemente ocupadas por escaparates, y se hace incómodo hasta el vagar sin rumbo.

Si se quiere disfrutar de la comodidad de una ciudad solo hay que pagar el canon de ocupar las terrazas de las cafeterías y restaurantes que desplegadas sobre sus aceras, con sus cercas de vidrio y sus sillones tapizados. Es en esa privatización del espacio público donde se nos recuerda que lo privado es cómodo. Y que si queremos sentirnos “a gusto”, volvamos a casa.

Esas islas de comodidad en la ciudad demuestran como lo cómodo es uno más de los mantras del puro consumo. La comodidad es hoy el símbolo de toda relación comercial. Es el tono y el primer requisito que todo espacio mercantilizado debe poseer. Porque en la actualidad nada hay más cómodo que comprar. Por eso cuando nos sumergimos en lo mullido y lo confortable hay que empezar a sospechar qué nos quieren vender. Porque, nadie lo dude, ese es el espacio de venta preferido por el mercado y donde se produce una de las más importantes batallas por su control.

La verdad es incómoda por algo.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

HABITAR,

MATERIA,

OBSESIONES

3 comentarios:

26 de marzo de 2018

LA CASA CEBOLLA

Cada casa es una cebolla.

Sucesivas capas se acumulan sobre ella encerrándola y encerrándonos, a la vez que nos proveen de un cierto sentido de la privacidad. Las primeras capas son las más visibles y están constituidas por la propia arquitectura y sus límites. El umbral es responsable de introducir pieles densas y poderosas. Bajo el término umbral, la casa acumula las veladuras que suponen, el limpiarse los pies en un felpudo, sacar las llaves del bolsillo, dejar un paraguas o el abrigo, y saludar. Las capas del umbral por supuesto contienen también ese objeto que llamamos puerta y nuestras queridas cortinas cercanas a las ventanas.

Luego se construyen y solapan otros estratos menos visibles, como son el paso a paso desde el recibidor, los pasillos, hasta llegar al armario de la ropa ante el que nos desvestimos, la cama, y finalmente un lugar casi sin conexión wifi.

El encontrar el centro de esa cebolla puede ser variable pero está en función de cada habitante. Porque esas capas crecen y crecen hacia dentro como matrioskas. Ese centro sin hueso de la casa supone un hueco que cada persona sigue pelando dentro de si mismo. De ese modo, la casa cebolla se extiende hasta nuestro interior y se completa en algún lugar dentro de cada uno. O dicho de otro modo, la casa cebolla devora a sus habitantes, los engulle en las tripas de sí misma. Las recubre con un vestido invisible tras otro, hasta que el habitante deja de serlo para ser habitado.

La casa cebolla es, en una imagen, la mera tensión hacia el interior que ejerce toda casa. Una tensión introspectiva, casi hipnótica, semejante a la que debe sufrir la materia en su interior debido a la fuerza de la gravedad.

La casa cebolla, como esos cuadros de Frank Stella, se construye como un eco sucesivo de un marco, desde una intangible primera capa, pero hacia dentro, como en abismo. Y nos descubre eso precisamente, que hay una intimidad abismal que la sustenta.

Suscribirse a:

Entradas (Atom)