10 de octubre de 2016

AXONOMETRÍA, NUDISMO Y VIDEOJUEGOS

Cada sistema de representación encierra una teología (o una antropología).

Así, entre todos ellos, la axonometría ha transitado desde el anatema al santoral. La perspectiva “egipcia”, la “militar” o la “caballera” son nombres que hablan de sus usos y de sus reinados. Como un afluente que aparece y se oculta, esta especial máquina de mirar es un signo de las ansias de claridad o de opacidad de cada época. En cada una, desde su primigenio uso en China, pasando por la exploración de sus fundamentos teóricos en el siglo de las luces, hasta el neoplasticismo, la perspectiva axonométrica ha ofrecido la posibilidad de la transparencia antes de que el vidrio copara esa idea. (Aunque la comprensión completa de lo representado que ofrece cada axonometría con un solo golpe de vista es infinitamente más clara que la nube de reflejos y engaños de ese material artero y resbaladizo). La visión axonométrica ha sido la de los rayos X antes de la aparición de los rayos X.

Por eso frente a la perspectiva renacentista, la visión axonométrica ofrece una desnudez pornográfica de lo representado. Bajo esa mirada cósmica, todo objeto se contempla de una vez y por completo. Es el nudismo completo de la forma. La axonometría es un mirar en perspectiva pero infinitamente alejada de lo representado. Tanto que objetualiza la arquitectura y todo lo que toca: como un brutal escarpelo mecánico.

La axonometría encubre, en su afán de aprender la totalidad simultánea del objeto, la imposibilidad real de la jerarquía de sus partes: cada uno de sus dibujos deshace la necesidad de que lo representado posea una cara principal. No se revela con su dibujo la frontalidad de una fachada, por eso toda axonometría es el signo mismo de la transparencia y de la estratificación de la arquitectura.

Puede que por esa capacidad haya recuperado en nuestro tiempo un inesperado protagonismo gracias al uso que de ella hacen videojuegos y catálogos de montajes de muebles: la axonometría sobrevuela paisajes y permite intuir pantallas por superar, alejados del subjetivo punto de vista. La axonometría permite averiguar dimensiones y posiciones de huecos y tornillos, incluso la precisa forma de las piezas de todo actual puzzle mobiliario...

Ni Dios mismo ve en perspectiva su creación, sino que lo hace con una mirada axonométrica. (Aunque Choisy y Stirling demostraron que no solamente era la manera en que Dios veía el mundo, también era el modo en que lo veía el demonio: imágenes desde el fondo de los infiernos ofrecían en sus dibujos la miserable vista que tendría de la obra en construcción un gusano cósmico...)

Ningún otro sistema de representación ha tratado de ser, en fin, más pedagógico. Ni más moralizante.

Etiquetas:

DEFINICIONES,

DIBUJAR

No hay comentarios:

3 de octubre de 2016

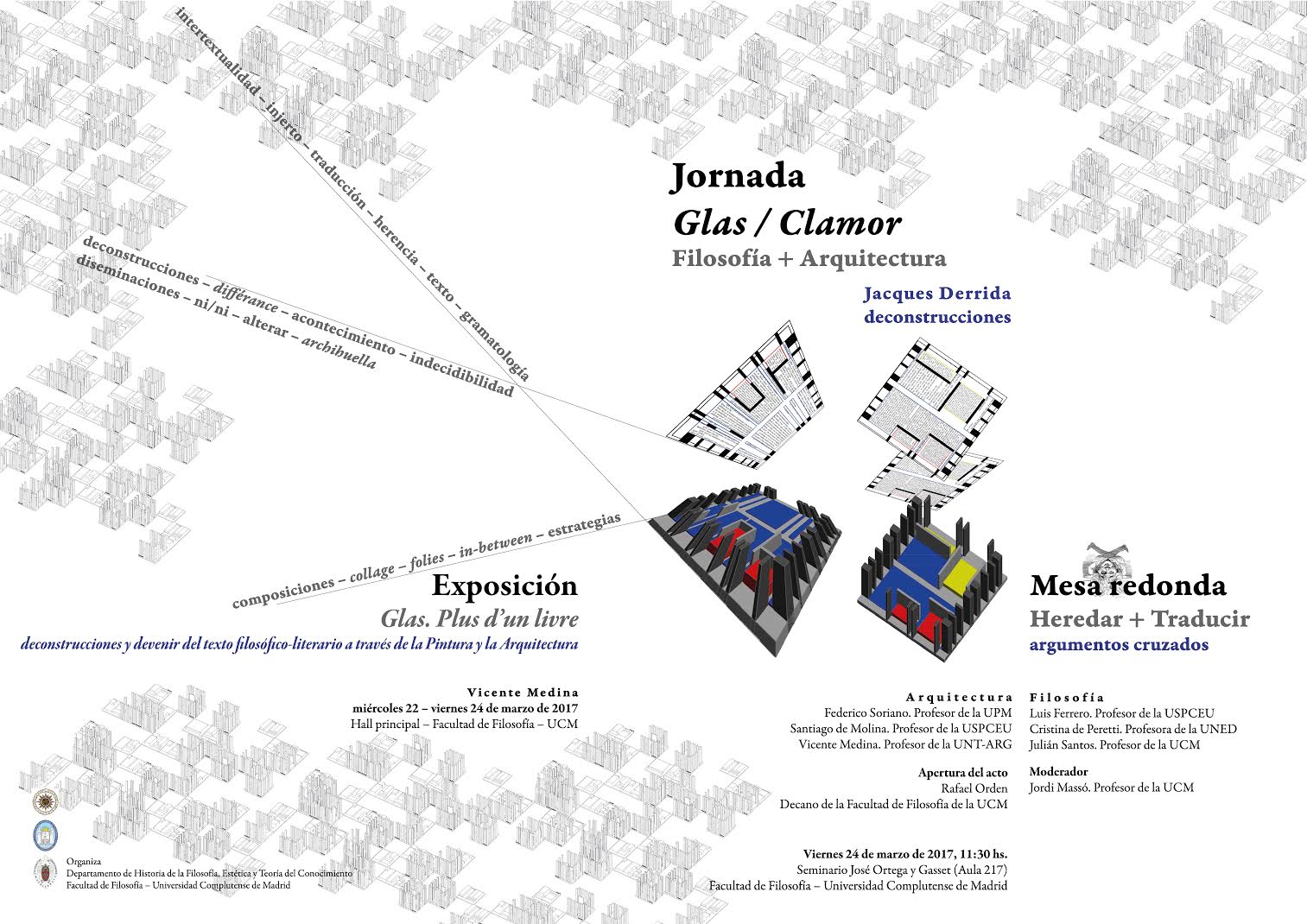

LO QUE SCHINKEL HIZO CUANDO TUVO QUE EXPLICAR COMO SE APRENDE ARQUITECTURA

Es leyenda que Karl Friederich Schinkel dio comienzo a su vocación artística al visitar una exposición y quedar sobrecogido con una obra allí colgada. Y es leyenda que renunció a su vocación de pintor al pasear entre los cuadros de otra exposición pocos años después (1). (Desde entonces poca gente ha vuelto a tener la fortuna de recibir el aliento de las musas en esos lugares, por lo general más abarrotados de personas que de obras).

Berlín, Mies y la Arquitectura le deben, cuanto menos, gratitud.

Schinkel ejerció como arquitecto del siglo XIX, pero fue especialmente talentoso y con unas dotes inusuales para prescindir de todo lo superfluo, de la decoración y de las artes aplicadas.

Curiosamente, y a pesar de que su vocación se había despertado como una conversión repentina, lo cierto es que tuvo ocasión de pergeñar un lugar donde los arquitectos pudieran aprender tan incierto oficio sin recurrir a las musas ni a sucesos paranormales: construyó una escuela de Arquitectura en 1831.

Sin entrar en los pormenores de la vieja enseñanza que se impartía entre las paredes de la Bauakademie, puede decirse que el resultado era un edificio que hablaba del porvenir de la modernidad: desde su inesperada austeridad, a su estructura de pórticos de acero, la obra suponía una ventana al futuro por la que Mies Van der Rohe supo asomarse.

Cualquiera diría que la parquedad formal de su planta podría encarnar sencillamente el espíritu mismo de la arquitectura. Todo era allí rígido, reticulado con un ritmo incesante de quinientos cincuenta y cinco centímetros. Ni un descanso. Aparentemente.

En una esquina, apenas en un detalle de toda la planta, existe un pequeño paso en diagonal. Diminuto, casi inapreciable. Una puerta oblicua, medieval, frente a la racionalidad de la retícula para resolver el problema de entrar a una estancia en esquina desde el pasillo de circulación central. Un lugar inspirado. Necesario. Una pequeñísima diagonal, un acento que parece decir a cualquiera de los alumnos que estudiasen entre sus paredes: la arquitectura es oficio, y medida y ritmo, pero también un especial ingenio que sabe ver oportunidades más allá de la lógica convencional para introducir la excepcionalidad. O dicho de otro modo, el signo de una especial mirada, solo propia del arquitecto.

El edificio ya no existe, tras la guerra y sus sucesivos intentos de reconstrucción y destrucción no se ha logrado que se volviera a levantar, salvo una esquina y un pobre andamiaje recubierto por unas lonas. Por supuesto sin aquella diagonal tan inapreciable como significante.

(1) Las dos obras que supusieron su particular caída del caballo fueron un boceto del arquitecto Friedrich Gilly para un monumento de Federico el Grande y el cuadro «Monje en el mar» de Caspar David Friedrich. Mejor que ese cuadro de Friedrich, se dijo Schinkel a si mismo en un inusual arrebato de autoconsciencia, él no llegaría a pintar. Y dejó la pintura para dedicarse a construir.

Etiquetas:

DIBUJAR,

ESTRUCTURAR,

FORMATIVIDAD,

PERSONAJES,

SENCILLEZ

2 comentarios:

26 de septiembre de 2016

TENDEDEROS Y DEBILIDADES

El tendedero está constantemente amenazado en su fragilidad, no porque haya encontrado sustituto en la tecnología de las lavadoras secadoras, sino porque a la ropa y su lavado diario parece que destinarle varios metros cuadrados de suelo que se paga a precio de media vida de hipoteca, es mucho. Demasiado.

La función del tendedero es tan frágil que muy a menudo acaba siendo eliminada por una más poderosa. Así, ese habitáculo siempre reducido cuando está incorporado a la casa acaba siendo convertido en trastero, en almacén de bicicletas o canibalizado por la inminente reforma de la cocina.

Además, el aire de la ciudad moderna, más que secar la ropa, la ensucia, decimos como excusa.

Por eso con el paso del tiempo se tiende la colada en lugares interiores y un poco vergonzantes de la casa y empleamos para ello provisorias estructuras arácnidas, que en su torpe montaje mantienen el sonido de un cascabeleo animal. El tendedero nos persigue entonces por la casa, nos zancadillea, siempre está en medio, como una molestia que se oculta a las visitas y que a oscuras se esquiva con dificultad.

Sin embargo el tendedero encarna la necesaria dosis debilidad que toda casa posee, al recordarnos que nos revestimos de ropa interior, camisas gastadas y sábanas que envejecen con nosotros. Y que la vida de la casa no es en todos sus rincones ni compacta, ni monumental.

Vista desde la entrada de la casa, a la debilidad del habitar que representa la ropa tendida, Alvar Aalto dedicó hace casi cien años unas hermosas palabras. Aalto elogiaba esas cuerdas no como un adorno de la vida, sino como sustancia medular de la arquitectura en su vida cotidiana. Aunque “lo más sensato sería que el lector, de entrada, no se pusiera a colocar cuerdas entre `las columnas de entrada del hall´, para tender la ropa de su progenitura” (1). Porque claro, una cosa es confesar una debilidad y otra convertirla en espectáculo.

(1) Aalto, Alvar, “Del umbral a la sala de estar”, Revista Aitta, 1926. Ahora en Alvar Aalto, de palabra y por escrito. El Croquis Editorial, Madrid, 2000.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

FUNCION,

HABITAR,

UMBRAL

No hay comentarios:

19 de septiembre de 2016

BELLEZA

Hermosísima y ya eterna, asomada a nueva York, esta dama universal no ha dejado de maravillar a generaciones. Si hubiese que definir lo que es el encanto no se me ocurre mejor ejemplo que el que desprende la protagonista de esta imagen tomada desde el hotel Ambassador en marzo de 1955.

Luciendo su exuberante juventud, en aquel Nueva York retratado a mediados de los años cincuenta, hasta el aire parecía recién inaugurado.

Desde aquí su belleza no es solo la de la naturalidad: asomarse a la ciudad con gracia es un atributo nada fácil de lograr. Una vez que nos hemos acostumbrado el encanto parece cosa que cualquiera bien vestido puede adquirir, que basta con tener buena planta. Pero si observamos con detenimiento el modo en que mira, la postura o el preciso tejido con que se viste, basta para darse cuenta que han sido trabajados con un cuidado extremo. Y es que la operación de construirse como una figura capaz de imprimir carácter allí donde se está, la poseen apenas un puñado de elegidos.

Así es como aparece la sexy Lever House, dama de acero inoxidable y vidrio, chispeante, como una estrella. Tan sexy que hasta hace palidecer a esa otra estrella del primer plano que era Marilyn.

En un lugar bien situado pero irregular, el sabio Gordon Bunshaft, uno de los arquitectos más importantes del siglo XX - aun trabajando en una ingeniería que hacia arquitectura clasicista en la primera planta y moderna en la segunda- erigió esta belleza de vidrio ritmado. Inesperadamente para la tradición de rascacielos de Nueva York, la torre de oficinas de la compañía de jabones Lever era la primera modernidad de vidrio en la ciudad, su primer muro cortina. Sumado a eso, sobre un ligero basamento Bunshaft practicó una perforación que convirtió en jardín, “desperdiciando” costoso terreno edificable. La torre se apoya dulcemente en ese cuerpo que forma la calle, pero lo hace sin deformarlo. Las bandas de vidrio verdoso crecen desde allí sobre una estructura precisa y esbelta como un vestido de alta costura.

¿Quién en su sano juicio no iba a quedar cautivado por una modernidad tan hermosa, tan brillante? El poder de convicción que emana de la belleza es aplastante.

Con la belleza no se discute. Solo nos obliga a mirarla. Sin parar.

Etiquetas:

CONSTRUIR,

CONTEXTO,

ENVOLVER,

ESTRUCTURAR,

MATERIA,

PERSONAJES

No hay comentarios:

12 de septiembre de 2016

LA ARQUITECTURA NO ES UNA HABITACIÓN VACANTE

La arquitectura siempre contiene un habitante. Y eso aun antes de ser habitada. Al proyectar esta paradoja es de las más productivas para no olvidar que el futuro de la obra debe sustituir ese molde imaginado en el proyecto, por el habitante real.

Dicho de otro modo, la arquitectura nunca es una habitación vacante. Cada obra construida mantiene un sistema previo de relaciones con el hombre, sea con sus medidas o con sus sueños, que hace imposible concebirla deshabitada aunque permanezca vacía. Toda habitación tiene preformado un habitante fantasma que se convierte en el acontecimiento fundacional para el espacio que le rodea. De ese modo cada obra de arquitectura es un recipiente de esa criatura hechizada por el espacio aun antes de tener nombre y cuerpo propio.

Por eso mismo cada habitación construida necesita ser formateada para que el encaje entre lo construido y lo habitado se produzca de un modo honesto. Porque el espacio necesita ser verazmente ocupado por cada habitante real para que la arquitectura esté finalmente completa.

La arquitectura entra en carga como tal cuando ese habitante soñado, fantasmagórico pero cierto con el que trabaja el arquitecto al proyectar, se sustituye por el de la vida real, con sus traumas, muebles, costumbres y olores.

Consecuentemente solo existe una indecencia intolerable en hecho de habitar, y no consiste en el buen o mal gusto de quien compra sus muebles en una superficie comercial o los hereda de sus antepasados, sino en delegar la tarea del primer habitar en decoradores u otra gente de mal vivir. Porque fingir ese exorcismo, como si se pudiese falsificar una casa que está hecha de juegos infantiles, de llantos y guisos supone falsear, como si fuera un teatrillo de bibelots y muebles falsamente envejecidos, la vida misma.

El ornamento no es el delito. El delito es fingir la vida.

Así cuando el habitante real abandone su habitación tampoco ésta quedará vacía: “aunque la casa esté muda y cerrada, yo, aunque no estoy en ella, estoy en ella.”(1). Porque no hay habitaciones vacantes, decíamos.

(1) Jiménez, Juan Ramón, “Corazón en la Mano”, en Segunda antología poética: (1898-1918), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, p.177

Así cuando el habitante real abandone su habitación tampoco ésta quedará vacía: “aunque la casa esté muda y cerrada, yo, aunque no estoy en ella, estoy en ella.”(1). Porque no hay habitaciones vacantes, decíamos.

(1) Jiménez, Juan Ramón, “Corazón en la Mano”, en Segunda antología poética: (1898-1918), Madrid, Espasa-Calpe, 1987, p.177

Etiquetas:

HABITAR

3 comentarios:

5 de septiembre de 2016

ARQUITECTURA DESVIADA

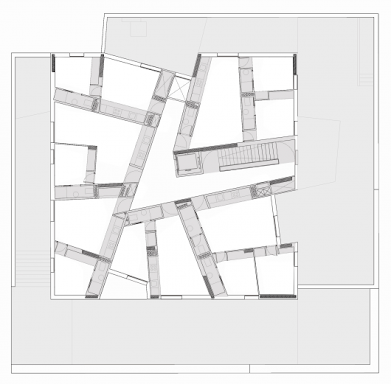

Una ligerísima desviación en lo ortogonal, de apenas unos grados, deshace la arquitectura del opresor ángulo recto. Sin embargo, ¿quién es capaz de percibir esa tiranía? ¿A partir de que desviación no somos conscientes de la rectitud de una esquina?

(1) CHILLIDA, Eduardo, Preguntas, Discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1994, pp. 44.

El propio Euclides, progenitor de la geometría, no estuvo

nunca interesado en definir el ángulo recto como aquel que tiene noventa

grados. ¿A quién le importa saber que son los grados? Euclides dice que “cuando

una línea recta que está sobre otra hace que los ángulos adyacentes sean

iguales, cada uno de los ángulos es recto, y la recta que está sobre la otra se

llama perpendicular a la otra recta”. Es decir, nos ofrece la comprensión de lo

que un ángulo recto con un tipo de precisión que sobrepasa la necesidad de

entender lo que es un grado. Lo cual es instructivo.

El escultor Eduardo Chillida justificaba su abandono de la

arquitectura precisamente por ese despotismo del ángulo a noventa grados: "Creo

que el ángulo de noventa grados admite con dificultad el diálogo con otros

ángulos, sólo dialoga con ángulos rectos. Por el contrario los ángulos entre

los ochenta y ocho y los noventa y tres grados, son más tolerantes, y su uso

enriquece el diálogo espacial. ¿No son por otra parte los noventa grados una

simplificación de algo muy serio y muy vivo, nuestra propia verticalidad?".(1)

Efectivamente el ángulo que formamos respecto a la tierra

que nos soporta no es el de la precisión matemática de la simple plomada. Somos

huesos y músculos en un milagroso equilibrio que poco tiene que ver con la

precisión de los noventa grados. Y sin embargo en lo avanzado por Chillida se

trasluce una iluminación añadida: el ángulo de noventa grados resulta siempre

una simplificación. Es, de hecho, la representación del mismo simplificar. Con la

salvedad de las matemáticas y de la metafísica, es el signo más puro de lo

abstracto. Esto se debe a que el ángulo recto es más un sistema de relaciones que

un ángulo en sí mismo. Cada ángulo de noventa grados es por tanto y antes que

nada, una idea del mundo, que solo llega al puerto de la realidad cotidiana desde

la pura abstracción, desde el mundo de las ideas. Algo, a nadie se le escapa,

difícilmente compatible con la arquitectura. Ni siquiera el ángulo recto al que

cantó Le Corbusier en su oscuro poema escapa a este hecho…:

La espalda en el suelo...

¡Pero me he puesto en pie!

Ya que tú estás erguido

hete ahí listo para actuar.

Erguido sobre el plano terrestre

de las cosas comprensibles

contraes con la naturaleza un

pacto de solidaridad: es el ángulo recto

Por eso desde antiguo no hay modo mejor de hacer tangibles

los euclidianos ángulos rectos en cada obra, con la seguridad de que son

ángulos rectos-correctos, que ese otro ingenio pitagórico elemental del triángulo

de tres, cuatro y cinco medidas en cada uno de sus lados. Cosa que no deja de

ser un juego abstracto, pero que al menos es la traducción a la realidad de más

calado de que disponemos porque llega desde la medida. Pero que habla de cómo

se construyen las cosas con una pedagogía de lo concreto que maravilla.

(1) CHILLIDA, Eduardo, Preguntas, Discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid, 1994, pp. 44.

29 de agosto de 2016

LA CASA DE HORMIGÓN DE EDISON

El hormigón fue el material que presagiaba la modernidad misma. Durante apenas quince años, en todo el mundo occidental esa sustancia gris se trató de perfeccionar porque en ella se veía la posibilidad cierta no sólo de hacer fortuna sino de obtener el pasaporte para entrar de lleno en el siglo XX.

Sorprendentemente y casi a la vez que Perret gritaba por su estudio francés su legendario “¡yo hago hormigón!”, en América, Thomas A. Edison era el propietario de la quinta productora de cemento de su país y trataba de llevar adelante el sueño de construir viviendas con ese material. Y por completo. Desde los peldaños, sus cubiertas y sus ventanas.

Afortunadamente para la arquitectura moderna este invento de Edison fracasó.

El resultado de algunas de sus casas aún se mantiene en pie en New Jersey para dar fe más de su optimismo material y de su estética del siglo XIX, que para otra cosa. Edison que había llegado a patentar mil inventos, literalmente, trató de encofrar cada una de esas casas con un molde de acero de más de dos mil trescientas piezas antes de verter el hormigón de una sola tongada. El sentido común más elemental podría adelantar problemas de vibrado del hormigón, enormes tensiones internas y hasta su peso, como barreras que resultaron tan insoslayables que hasta Edison abandonó. Y no era fácil que Edison abandonara nada. (Hasta que no logró que el filamento de su bombilla funcionara no se detuvo. Llegó a probar con más de seis mil sustancias diferentes).

Verdaderamente la intuición de Edison si estaba muy justificada en aquel esfuerzo, porque vincular el tema de la construcción del hormigón con la arquitectura de la vivienda eran temas del porvenir. Y conste que aunque hoy nos parece una obviedad, otros inventores del hormigón se dedicaron a aplicarlo a cosas verdaderamente inverosímiles: árboles, barcos y hasta muebles.

A Le Corbusier mismo le dio por inventar un sistema de construcción de hormigón que llamó algo así como Dom-Ino… Por cierto, sin mucho más éxito de ventas que el de Edison. Aunque si de publicidad.

Etiquetas:

FORMATIVIDAD,

MATERIA,

PERSONAJES

No hay comentarios:

22 de agosto de 2016

MOSCAS Y DETALLES

Recuerdo de estudiante que un buen amigo, acostumbrados como estábamos todos a tomar tediosos apuntes sobre papel, se convirtió en un inesperado bromista dibujando pelos sobre la vacía inmensidad de nuestros distraídos papeles en blanco. Un simple trazo, ligeramente curvo y realizado con cierta maestría, bastaba para que el ensimismado receptor de semejante dibujo pasase un buen rato tratando de espantar aquella capilaridad huérfana a manotadas. En su regocijo llegaba hasta a dibujar la sombra de esas pestañas impertinentes para dotar de realismo a la chanza…

La broma no es nueva en realidad. Cuenta Vasari que Giotto pintó un día en la nariz de una figura que había comenzado Cimabue, una mosca tan real que el maestro, al reanudar su trabajo, intentó varias veces espantarla con la mano antes de percatarse de su ficción. Para Vasari aquella mosca era el emblema de la nueva maestría de los medios de representación, como si la conquista de la verdad en la pintura hubiera pasado por la conquista de ese detalle verosímil. Para Vasari, Giotto supera a Cimabue no por sus temas sino por su capacidad de detallar, aunque fuese de más.

Igualmente en arquitectura existen esos detalles que uno quisiera espantar a manotadas. Aunque por una cuestión de orden en ellos se conjugan otros factores añadidos al del engaño de un pelo o un moscardón. El detalle hiperrealista de la arquitectura en apariencia en nada se distingue del que no sobra. Aunque el detalle que se intenta espantar a manotadas pertenece a la categoría de lo superfluo: cientos de miles de tiradores sobrediseñados, los encuentros que se complican sin talento en un sitio innecesario y que llaman la atención a destiempo, la materia de más, los remates y encuentros que mejor hubiese estado dejarlos en crudo…

Ojalá se pudiesen espantar a simples manotadas también esos detalles en arquitectura, pero la maldición es que ahí se quedan. Ni se pueden borrar ni ocultar. Con ellos se convive. Como una almorrana o un grano…

Aunque, ahora que lo pienso, las manotadas a esos detalles ya las da el tiempo.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

LIMITE,

MATERIA

2 comentarios:

15 de agosto de 2016

LA CONEXION MANO CEREBRO

Una sombra nebulosa, una mano y dos ojos sin cuerpo. Poco más se necesita para parir un símbolo. Quizás una explicación icónica de ésta sea hoy más pobre que la capacidad de sugerencia de la propia imagen. Poco importa el mensaje oculto frente a la extraordinaria conexión entre las partes y el orden de lectura que ofrece.

La dirección en la que circula la energía en la imagen es claramente descendente: como un rayo en forma de mano, los ojos parecen abrirse ligeramente, como recién despertados. La mano, la bendita mano, es la perfecta e insuperable correa de trasmisión para esos ojos que no se han abierto aun del todo, y que permanecen como dos moluscos encerrados para proteger algo valioso. Como si esa ligera caricia fuese la única vía de despertar una mirada, medio desvelada o medio adormecida, de su natural letargo.

Como se puede comprender a nadie le importa esa nube cerebral de la que nace la mano. De eso todo el mundo tiene de sobra. Importa lo otro. Importa el relámpago que cae hacia la mirada.

Desde luego en arquitectura se ve, con ojos que ven, gracias a esa conexión que toca lo más sensible de la mirada con las yemas de los dedos. Si encima esos ojos tuviesen clavados dos lapiceros, como los bornes de esa batería, la cosa estaría aún más clara y requeriría aun de menor explicación.

Etiquetas:

TOCAR,

VER

No hay comentarios:

8 de agosto de 2016

LA CASA DE MANTEGNA

La casa de Andrea Mantegna es al exterior de una vulgaridad nada llamativa. La autoría de la casa en cuestión no se aclaró nunca. Muchos hablan de Francesco di Giorgio Martini, del ingeniero Giovanni da Padova, de Luca Fancelli o del mismísimo Alberti como los autores, en parte o en todo, de lo allí erigido. Aunque no importa en exceso el nombre del autor para la sorpresa del juego austero que aun contiene. Un juego de geometría elemental antes que de bellos acabados. Y por ello un extraordinario ejemplo de lo que es una arquitectura difícil de destruir.

Semejante al palacio de Carlos V de Granada, al Altes Museum de Schinkel, al parlamento de Le Corbusier en Chandigard, o la Neue Staatsgalerie en Stuttgart, de James Stirling, semejante a tantos ejemplos que ya no nos extrañan, la inserción de un simple círculo en una planta cuadrada es una simplicidad nada llamativa. Sin embargo no es nada natural en un patio cilíndrico acabar viendo el cielo recortado con forma de cuadrado. Requiere de una innegable y vieja habilidad compositiva. (Y conste que uno es muy consciente de que las palabras habilidad y composición no pertenecen a la contemporaneidad político-arquitectónica más puntera y fluorescente).

A pesar de ese patio circular de una planta de altura, más arriba se recompone la geometría del cuadrado externo y se produce uno de esos ecos que en arquitectura acaban siendo tan sobresalientes, porque hablan del tiempo y aluden a la memoria del habitante en su recorrido.

Cuentan que Mantegna abandonó esa casa antes de morir, pero cabe imaginar pasando por ese patio, día tras día, y pintar con su luz y contemplar ese recorte de cielo cuadrado en un patio circular, como si el efecto de ese patio fuese capaz de retratar a su propio habitante y la perspectiva misma.

Etiquetas:

COMBINAR,

FORMATIVIDAD,

HABITAR,

PERSONAJES

2 comentarios:

1 de agosto de 2016

VER MÁS LEJOS

El uso de una escalera de mano en un lugar donde no hay que cambiar una bombilla, hacer un trabajo de bricolage casero o adecentar una habitación con pintura es algo tan anómalo como llamativo. Salvo para la inutilidad de otear el horizonte.

Antes de la aparición del ojo que todo lo ve de los satélites militares y de internet, la escalera de mano ya fue empleada como instrumento de arqueología. Maria Reiche con una escalera de aluminio en ristre investigó en las pampas peruanas las líneas de Nazca. La imagen de la arqueóloga encaramada en esa escalera ha servido de imagen publicitaria para la reciente bienal de Arquitectura de Venecia como modo de "reportar" desde un frente borroso. Ascender para ver no se sabe qué es un ejercicio que parece inútil. Y encima hay que arrastrar la dichosa escalera, como esas familias en las cabalgatas de los Reyes magos. Con algo de fe, pero no en los reyes magos, sino en ver mejor.

El caso es que ascender un poco, como hace también aquí el cineasta Billy Wilder, da una perspectiva diferente de las cosas. Y de eso se trata, de buscar la perspectiva diferente que inaugura toda posible creación. Porque sin cambiar el lugar desde donde se mira, sin cambios de mirada, no hay cambios de otro orden. El resto permanecen mirando, pero solo el que ve ligeramente más lejos puede cambiar el punto de vista de los demás. Así pues hay que insistir en el esfuerzo de llevar la dichosa escalera. Aunque sea llevarla idealmente. Como hizo el autor de esta imagen, Charles Eames, consciente de que alguien sobre ese tipo de podio, aun en el desierto, era símbolo suficiente de alguien en búsqueda de cosas elevadas.

Hay para quien esas escaleras de mano y cada obra de arquitectura valen para lo mismo. Por eso tengan mucho cuidado con esa gente que se sube en ellas para ver lejos. Y hasta que construyen para ver lejos. Porque bajan de allí empeñados en hacernos ver también a los demás más lejos de nuestra propia comodidad.

Etiquetas:

PERSONAJES,

VER

2 comentarios:

25 de julio de 2016

CLAVARSE ASTILLAS

Acariciando el lomo de un animal inmenso pero tranquilo y pacífico, así anda Paul Rudolph, con ese encofrado de tablas de madera.

La figura de aquel viejo arquitecto heroico paseando sus manos desnudas por el inmenso entablado se muestra con un goce indisimulado. El molde de hormigón que iban a ser esas maderas dejarían indudables huellas en la obra, por eso, como si fueran los lomos de un animal portador de grandes cargas, reciben ese cariñoso y glotón halago. Aunque indudablemente también tiene algo de simbólico sobre la relación del arquitecto con la materia.

Mientras, esa bestia doméstica de listones permanece tranquila, aunque como todo animal poderoso, tal vez suelte alguna coz, en forma de astillas entre las uñas del confiado arquitecto o cosas peores. No puede olvidarse que todo encofrado tiene algo de sudario.

Bajo esas tablas quedarán esas caricias y hasta la madera misma.

Esa piel en negativo del hormigón que es el encofrado guardará muchas historias tras de sí. Historias de árboles en bosques perdidos, de madera flotando y luego aserrada, de afanados carpinteros, de arquitectos golosos con sus obras y de obreros arrancando con furia ese envoltorio, para ver aflorar al fin, el gris sucio e indestructible del muro de hormigón. Hasta que suceda aquello el arquitecto sigue ahí, acariciando a la bestia para que permanezca en calma antes de recibir su carga.

Etiquetas:

FORMATIVIDAD,

MATERIA,

TOCAR

6 comentarios:

18 de julio de 2016

UN CORTE LIMPIO

Cuando la arquitectura se ofrece partida como un melón abierto, parece que nada más se va a esconder en su seno. Entonces parece que se dejan ver sus carnes y sus secretos, sin pudor, como en ropa interior, como un poco violados en su intimidad. ¿Quién no ha experimentado algo así al ver una sección? Porque las secciones nos descubren no solo el espacio y el tiempo de la construcción sino que nos desvelan un poco lo que debería ser descubierto no de un plumazo sino con ciertos desvelos y tiempo.

El descubrimiento inmediato del interior que provoca una sección es algo indiscutiblemente violento, como una decapitación a guillotina, en la que siempre podemos imaginar un estremecedor ruido sordo al golpear con el suelo. Con suerte el corte ha sido limpio pero ¿dónde ha ido a parar la parte oculta? He ahí uno de los dramas de todo corte de la obra de arquitectura: una vez hecho no hay manera de reconstruir la intimidad desvelada, no hay manera de recomponer sus mitades. Por mucho que la parte oculta de la sección clame por volver a reconstituirse.

Dicho esto y a pesar de esa violencia, el corte tiene una innegable utilidad porque nos permite averiguar si la obra está suficientemente madura. (A veces es mejor hacerse con media sandía a esperar la sorpresa de un insulso contenido completo). Media arquitectura a veces vale más que la arquitectura entera. Porque la sección no es siempre guillotina sino también un modo de honrar a la arquitectura. Es la exigua diferencia entre carniceros y cirujanos.

11 de julio de 2016

ROMPER EL LETARGO

Una cosa es la ciudad y otra muy diferente la vida que pasa por encima. Ese parece ser el mensaje secreto de las ciudades cuando aparecen en ellas las inclemencias de la meteorología. Si nieva, una plaza dibuja sus verdaderos recorridos y los hace presentes. Si aparece una lluvia repentina las aceras se habitan allá donde están cubiertas por las cornisas de los edificios, que parecen resguardar momentáneamente a sus ciudadanos. Si una ciudad se inunda vemos súbitamente la topografía que a diario permanecía oculta o una ciudad duplicada e inaccesible. Y así con todo...

El caso es que la presencia de lo inesperado deforma el modo de uso de la ciudad y de la arquitectura y de improviso la volvemos a percibir un poco revivificada. Percibimos lo regular subyacente o lo invisible cuando aparece la necesidad del uso alternativo, como si ese extrañamiento fuese capaz de hacernos habitantes de una ciudad hasta entonces intangible.

Por eso, tal vez no vemos nuestra ciudad, propiamente, salvo cuando aparecen ocasiones en las que lo imprevisto deshace nuestros hábitos.

Por eso se agradecen las obras en las ciudades, las manifestaciones y las fiestas patronales, que amén de ser incómodas, gracias a las flagrantes anormalidades que introducen, de pronto nos hacen un poco turistas de nuestros hábitos y nos dejan sentir como la ciudad misma nos mira habitándola. Como a veces sucede con los gatos o ciertas aves. Por esos momentos sabemos que las ciudades tienen ojos que nos miran, (que no son precisamente las ventanas de sus edificios).

Esa ocasión que abre las puertas a la extrañeza es un componente que debe, por tanto, tener cabida en cualquier arquitectura o ciudad, pero por si misma. Sin necesidad de esperar a esos cataclismos. Al menos si en algo pretende ser capaz de despertar a sus habitantes del diario letargo del habitar.

Un letargo confortable que impide ver hasta la belleza de la realidad que nos rodea.

Etiquetas:

EXTRAÑAMIENTO,

HABITAR

2 comentarios:

4 de julio de 2016

QUINIENTOS ERRORES

Hoy, aquí, con estas líneas, se cumplen quinientos escritos en el espacio intangible de múltiples. Es el momento, por tanto, de rendir homenaje a cada uno de ese medio millar de errores de los que tanto he aprendido. A cada uno de ellos, que inexplicablemente han goteado semana tras semana desde hace ya más de seis años, incansables por encima de mi propio cansancio, les debo sincera gratitud.

A ellos y a quienes los habéis tolerado.

La acumulación de malentendidos, de esfuerzos por decir de una manera más precisa o afinada pero sólo ser capaz de abandonarlo todo a un estado de perpetuo borrador, es un aprendizaje que finalmente he asimilado al de la posibilidad de ser arquitecto. Perpetrar quinientos errores consecutivos, en parte o por completo, le permite a uno engañarse pensando que cabe construir con palabras como se construye con ladrillos o madera o vidrio. (Se bien que la ficción de este paralelo es otro error, pero para mi ha sido, al menos, un error operativo).

He imaginado que cada una de esas palabras sostenían con su forma, sonido, ritmo y significado, relaciones semejantes al color, textura o dureza de los propios materiales de la arquitectura; que todo escrito y lo construido se debe a una estructura y un fin que en ocasiones hay que buscar a la vez del mismo acto de escribir o construir; que la materia de cada profesión es diferente y que cada una tiene sus propias prerrogativas, pero que en realidad todas las profesiones son la misma. Es decir, que la arquitectura sólo es un arte si también lo son la zapatería, la medicina, la quincallería o la cría caballar, cuando se ejercen de determinada manera...

He imaginado que cada una de esas palabras sostenían con su forma, sonido, ritmo y significado, relaciones semejantes al color, textura o dureza de los propios materiales de la arquitectura; que todo escrito y lo construido se debe a una estructura y un fin que en ocasiones hay que buscar a la vez del mismo acto de escribir o construir; que la materia de cada profesión es diferente y que cada una tiene sus propias prerrogativas, pero que en realidad todas las profesiones son la misma. Es decir, que la arquitectura sólo es un arte si también lo son la zapatería, la medicina, la quincallería o la cría caballar, cuando se ejercen de determinada manera...

Cada uno de estos quinientos errores son, por tanto, un doble homenaje: a la arquitectura, a quien todos estos escritos rondan, y a sus lectores, los arquitectos, compañeros. A aquellos a quienes les ha entretenido, a quienes uno admira tanto y que mantienen el entusiasmo por esa denigrada herencia de Vitruvio. Y a esos otros arquitectos en potencia que han valorado en lo escrito algo que les resultaba resonante.

Todos sabemos que el fracaso es poco apreciado por la sociedad, que premia gozosa a quien acierta. El miedo al error es uno de los más paralizantes en el aprendizaje de la arquitectura. Sin embargo navegar con gusto por esos territorios no sólo es un placer sino un extraordinario estímulo. Porque las buenas relaciones con el error son las que condicionan todo aprendizaje y todo acto creativo. Así pues, permitidme presumir de estos errores, (algunos de pura torpeza, otros de fondo, y algunos, pocos, capaces de ser para mi tolerables), porque han hecho de quien esto escribe alguien cada vez más consciente de cometerlos. No hay falsa modestia en esto sino la mera constatación de que somos lo que son nuestros errores, mucho más que lo que sentimos como éxitos. Escribirlos en un papel o construirlos es sólo una manera de hacerlos públicos. De socializarlos. De sacarlos a paseo a que se aireen, y así, hasta la siguiente ocasión.

Gracias a ese millón y pico de amigos que habéis leído y releído este medio millar de fracasos parciales. Escribir ha sido un ejercicio de paciencia. De la vuestra.

No tengo duda.

Gracias.

Etiquetas:

OBSESIONES

18 comentarios:

Suscribirse a:

Entradas (Atom)